巷遇·河嶺巷:高甲丑王、木偶大師都曾生活在這里

巷遇檔案

泉州鯉城區河嶺巷,東接愛國路,西抵平水廟。該處地勢較高,在北山之南,水瀉入泉州古城的子城濠溝,故名河嶺巷。河嶺巷橫跨兩個鋪境,范圍頗廣,如今的華僑新村以前也屬于河嶺。河嶺巷東段位于古城北隅盛賢鋪河嶺境,境廟河嶺宮在河嶺巷東端(通政小學北校區內),北向,祀伍大帝。西段位于古城西隅奉圣鋪進賢境,境廟進賢宮(三官宮),祀三官大帝、相公爺。兩座宮廟均已不存。

河嶺巷航拍圖

河嶺巷示意圖(陳慧芬/制圖)

河嶺巷

河嶺巷51號:

“高甲丑王”的逆襲人生

河嶺巷51號

河嶺巷51號是一排宿舍樓,有“高甲丑王”美譽的當代喜劇表演藝術家蔡友輝(1934-2001)一家居住于此。

蔡友輝是泉州高甲戲劇團原副團長、名譽團長,石獅大侖人。蔡友輝的女兒蔡黛紅(別名蔡葉紅)介紹,上世紀80年代,蔡家在遷來河嶺巷之前,生活在城南道才巷。蔡友輝經歷了顛沛流離的苦難童年,通過自身的好學奮斗,最終成長為名噪京師的“高甲丑王”,書寫了一段傳奇的人生故事。

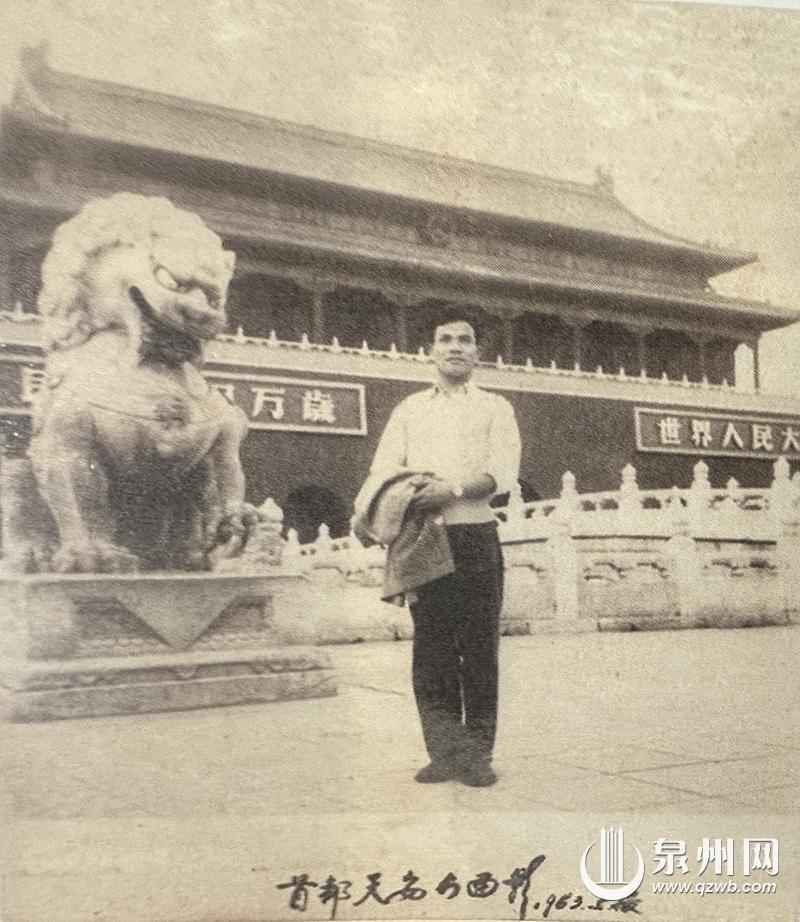

1963年,蔡友輝在北京演出《連升三級》后,在天安門前留影。(蔡黛紅/供圖)

蔡友輝出生于福州市臺江區,原名葉永森,1941年,日寇侵占福州,1942年蔡友輝8歲時,生父被日本飛機炸死,無錢安葬,蔡友輝向母親提出賣身葬父,于是蔡友輝被人販子用5塊大洋買走,帶著他步行至石獅大侖村,賣給蔡氏的“番客嬸”當養子,改名蔡友輝。2年后的1944年,生活拮據的蔡家又將他轉賣給晉江洋坑“大祥春”戲班當5年藝徒。

舊社會戲子地位低,加上蔡友輝又是以“藝契”賣給戲班當學徒,生活極為艱辛,成年后額頭上還有班主打傷的疤痕。在隨戲班四處流浪的途中,蔡友輝多次游走于生死邊緣,但他一邊做苦力,一邊找機會到處跟人學習認字、讀書、演戲。夜深人靜時,他經常餓得睡不著,偷偷學老藝人的各種扮相自樂,懷著“藝不壓身”的想法,逐漸在戲班嶄露頭角。

上世紀50年代初,蔡友輝加入泉州市高甲戲劇團的前身“泉州大眾劇社”,成為高甲戲演員。1958年,著名編劇王冬青開始創作《連升三級》,并由泉州市高甲戲劇團排演,一直默默奮斗的蔡友輝迎來了人生的轉折點。

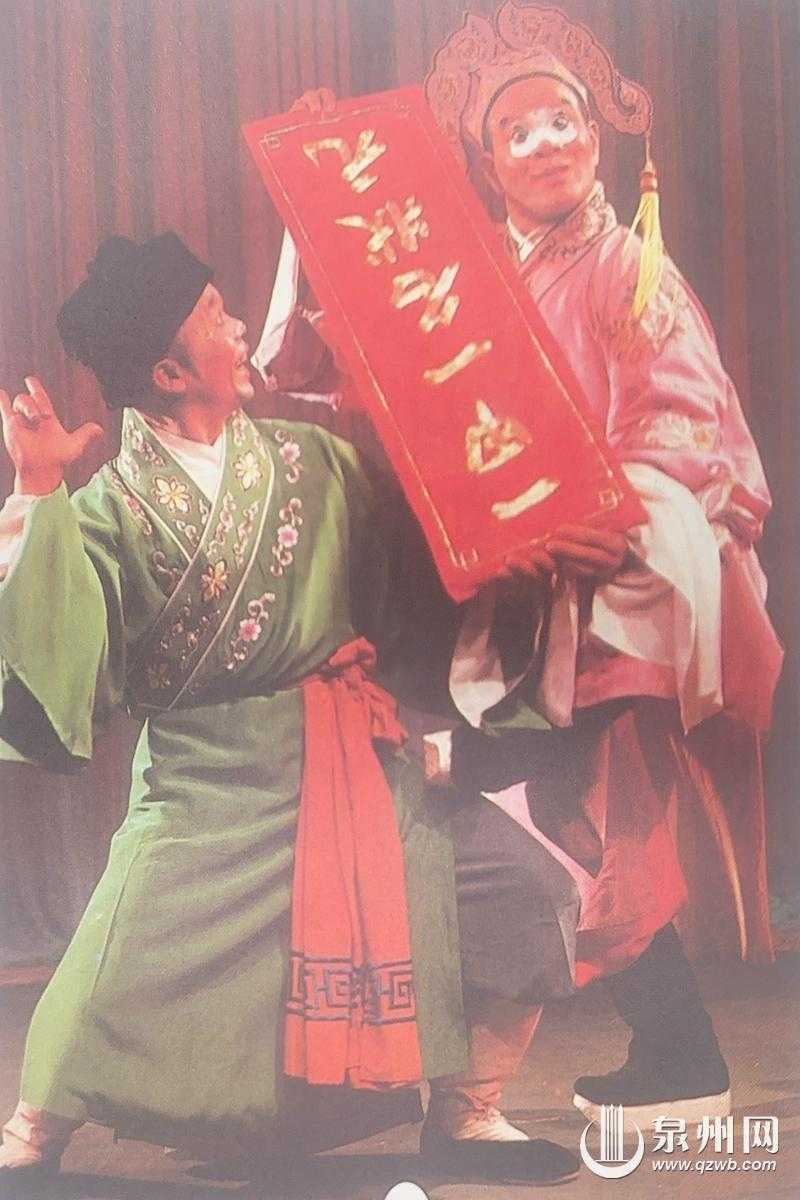

《連升三級》劇照,右為飾演“賈福古”一角的蔡友輝。(蔡黛紅/供圖)

《連升三級》的主角賈福古,原本定為蔡友輝的師父許仰川,但該戲的指導單位上海戲劇學院感覺許的表演與人物塑造有距離,最后經多方綜合考慮后,決定讓蔡友輝飾演賈福古一角。蔡友輝不辱使命,用心揣摩賈福古這個市井無賴的心態和外在形象,甚至吃飯睡覺都在思考,最后在蘇聯雜技團表演的狗熊身上獲得靈感,憨態可掬的形象讓他找到了“角色的種子”,加上對每一個動作、臺詞的精心打磨,去掉“油”“俗”毛病,達到了“丑角藝術就是美的藝術”境界。

1962年,郭沫若、老舍、曹禺、夏衍等專家學者先后專程來泉州,觀看泉州市高甲劇團《連升三級》的演出,看完后到后臺與蔡友輝握手鼓勵,老舍還開玩笑說“你的個子不矮嘛,怎么在舞臺上顯得矮”,證明了蔡友輝設計的狗熊形象的成功。

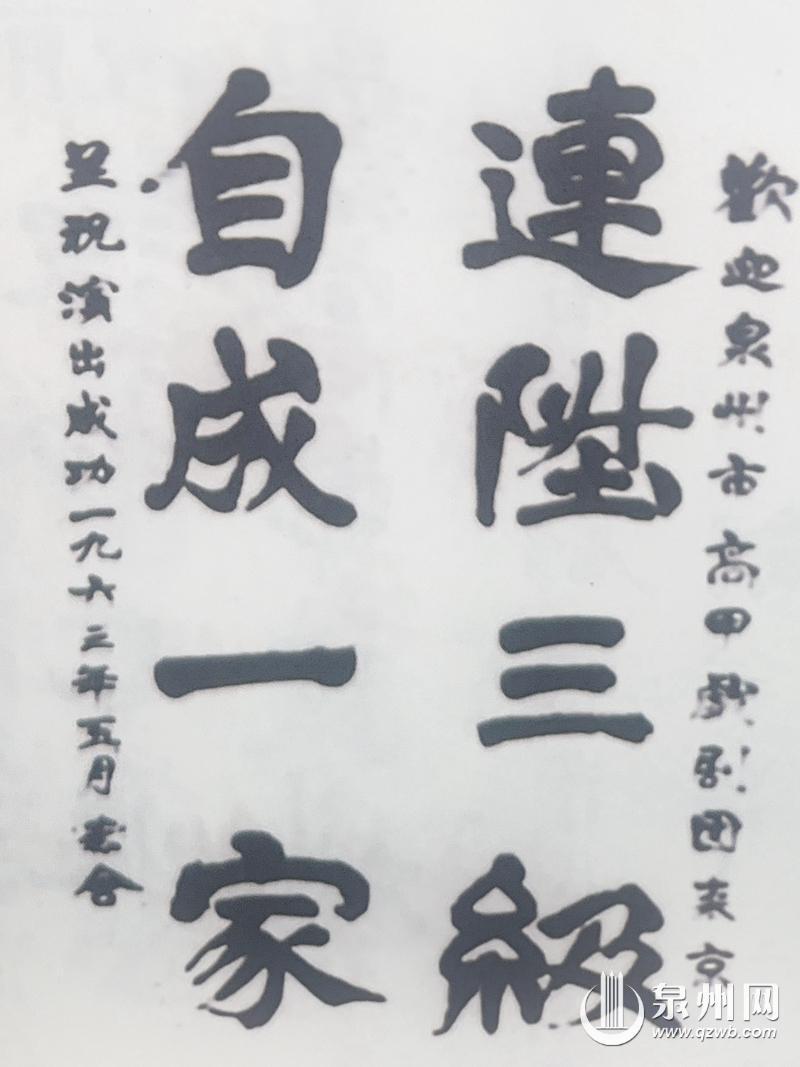

1963年,《連升三級》上京演出,連演7場,包括周恩來、陳毅、董必武、老舍、茅盾、鄧拓、田漢等黨和國家領導人、文化學者到現場觀看,留下許多詩詞墨寶,京城媒體紛紛報道,引發轟動。

1963年老舍題寫的“連升三級,自成一家”。

1979年,蔡友輝(前二排右八)參加泉州市文藝界迎春茶會。

2019年,102歲的我國戲曲泰斗郭漢城題寫“高甲丑王蔡友輝”,作為紀念蔡友輝的新書書名,也是對蔡友輝丑角藝術的高度肯定。

據華僑大學副研究員何強毅回憶,他以前就住在蔡家所住2號樓的4樓,蔡家在1樓,提線木偶大師黃奕缺住3樓,高甲戲名角施順送住6樓。幾位藝術大師日常經常一起聊天娛樂。住在附近下孝友巷的居民蔡松茂回憶,梨園戲《陳三五娘》中黃五娘的扮演者、著名梨園戲表演藝術家蘇烏水在退休后,經常來蔡家與幾位藝術家玩麻將,結束后蔡松茂常騎車載蘇烏水回家,幾位在全國乃至國際上享受盛譽的藝術大師,平時生活也是充滿煙火氣。

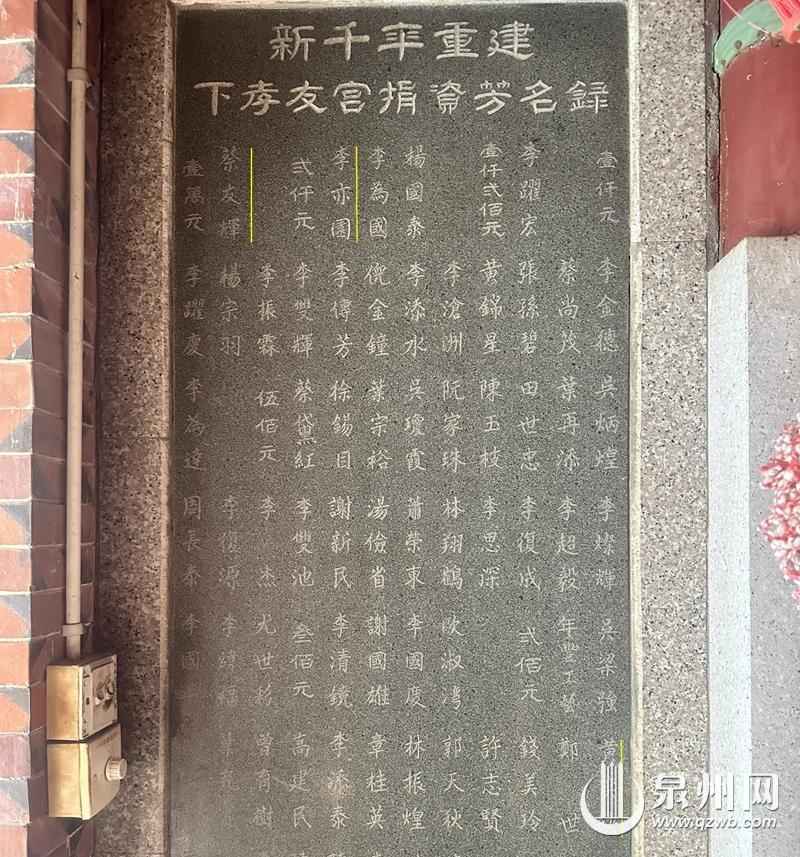

河嶺巷旁的下孝友宮捐資芳名錄上,可以看到蔡友輝和鄰居黃奕缺,還有著名學者李亦園。

河嶺曾出土五代古墓

2018年的泉州輕機廠大門(許志榮/攝)

2018年泉州輕機廠內的假山。(許志榮/攝)

據泉州文史資料記載,1983年,北山河嶺的泉州輕機廠工人在廠內挖地建籃球場時,發現一座長方形券頂磚室墓,墓被打破一個洞,有好奇的工人下墓室,取出了瓷碗、四系碗和上半身泥俑各一件,此時驚動泉州市文管會,文管會立刻派專家前往清理保護。

專家發現,該墓墓頂距離地面僅38厘米,出土隨葬器物50余件,包括瓷器、武士泥俑、銅鏡、銅錢等。其中武士泥俑2件,大小形制一樣,高27厘米,頭戴盔甲,身穿甲胄,一手叉腰,一手捏拳于胸前。此外還有侍俑、生肖俑、胡人俑等。還有40多枚印有“開元通寶”的銅錢。經文管會專家考證,這是一座五代后期的墓葬,墓主人應該是州以下的官員。

這里曾有明代進士第

通政中心小學北校區大門

河嶺巷曾有一座朝暉小學,是附近許多居民的啟蒙學校。泉州市鯉城區政協文史辦原主任吳健康介紹,原朝暉小學是鯉城區一所完全小學,由于校舍、設備較為簡陋,后整體并入百年老校通政中心小學。2011年7月泉州幼師舊校址部分(北片)劃撥給通政中心小學作為北校區,朝暉小學也跟著隨之搬遷其內。原朝暉小學一帶曾有林胤昌進士第,民間稱為“林吏部宅”,中有棲綠園,上世紀60年代初猶存,但已殘破不堪,不久被拆毀。林胤昌是明天啟二年(1622)進士,曾任兵部右侍郎。

吳健康說,河嶺巷原機電廠區的西南位置曾是明代進士蘇茂相故居所在地。蘇茂相(1566-1630),字宏家,號石水,泉州晉江進士,26歲授戶部主事。曾與黃鳳翔、何喬遠、林學曾、李光縉等同修府志。

南外宗正司的新睦宗院遺址

通政小學北校區東大門

吳健康介紹, 2015年,為方便師生出行,河嶺巷東段的通政小學北校區將泉州幼師原簡易東門改成東大門,該校園原為宋南外宗正司安置皇親的新睦宗院遺址。睦宗院原在甲第巷,因睦宗院初置時只有宗子349人,宋嘉祐年間增至1800人,郡守倪思上表朝廷后,再置新睦宗院于此地。

泉郡三官宮:

書法家張瑞圖曾題字

曾經的河嶺巷31-1號三官宮(陳良圖/攝)

河嶺巷31-1號旁曾是三官宮,如今已不存。三官宮是古城西隅奉圣鋪進賢境的境廟,單間單進結構,1999年改建。改建前的三官宮曾有一方黑頁巖碑記,記載著三官宮的歷史沿革,傳說泉州有人到江西進賢縣當縣官,當地三官大帝十分靈應,于是將其神分靈至泉州,在這里建廟,奉祀三官大帝和相公爺,取名“進賢宮”,后改名為“三官宮”,這里因進賢宮而得名“進賢境”。大書法家張瑞圖曾為三官宮題寫“三官寶殿”四個大字,現在石碑和書法已不存,據此,進賢三官宮最遲建于明代,歷史悠久。

拾遺

曾經的河嶺巷雙孔井(陳良圖/攝)

河嶺巷原三官宮附近的雙孔井(陳良圖/攝)

曾經的雙孔井。(許志榮/攝)

2018年的河嶺巷。(許志榮/攝)

1998年的河嶺巷41號。(許志榮/攝)

1998年的河嶺巷傳統民居。(許志榮/攝)

策劃 ▏許志榮

文圖 ▏王了

視頻 ▏點創傳媒

統籌 ▏楊瑩 洪燕如

注:本文撰寫過程中,得到開元街華新社區居委會、蔡黛紅、蔡經遠、蔡松茂、吳健康、魏懷陽、陳篤恒、何強毅、陳良圖、黃真真等的大力協助,在此一并致謝。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com