泉州學子致信人教社“較真”

對語文課本中的插圖有疑惑,學生們會怎么做?泉州晉江一中高二年11班的學生做了一件“較真”的事,他們認為課本的插圖與課文不符、與題識內容不符,于是給編輯教材的人民教育出版社發了一封電子郵件,提出疑問并希望對方指點迷津。對此,人民教育出版社中學語文室專門回復郵件為同學們解惑,并肯定了大家勤于思考、努力鉆研的學習作風。

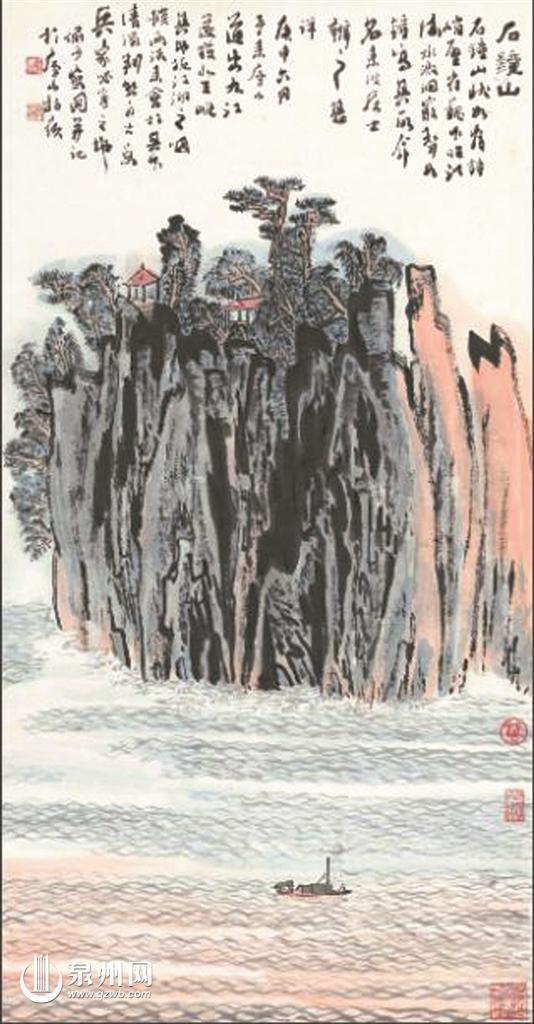

學生認為《石鐘山記》插圖與課文內容不符,出版社回應稱并非“圖解”。

疑惑

課文插圖與內容不符

讓學生們產生疑惑的,是人民教育出版社統編語文教材高二第三單元第12課《石鐘山記》這一篇游記。高二年11班同學在閱讀并深入理解課文之后,產生了些許疑惑并展開了激烈的討論。與晉江一中正高級教師、省學科教學帶頭人鮑國富老師一同探討后,大家仍有疑惑。因此,學生們致信出版社的編輯尋求答案。

學生們說,他們的困惑主要在于插圖與題識內容不符、與課文內容不符及與地理環境不符。首先,在題識中,插圖畫者陸儼少寫道“石鐘山狀如覆鐘”,覆鐘的形狀應是上部分較為窄小,下部分較為寬大,但是插圖中的石鐘山并沒有畫出“覆鐘”的特征,反而整體上看起來是長方形狀;題識中畫者陸儼少還寫“峭壁崔巍”,但插圖并未畫出較為明顯的峭壁,只有在山與山之間有大片的黑色陰影部分,看起來像是洞穴。

此外,蘇軾游記第二段寫道:“至暮夜月明,獨與邁乘小舟,至絕壁下。”由此知道船上至少有兩個人,但是插圖的小船上并未畫出出行的人數;游記第二段寫道:“于亂石間擇其一二扣之”“則山下皆石穴罅,不知其淺深,微波入焉,涵澹澎湃而為此也。”由此可知,山下應有多孔與縫隙,還有多處的亂石,但插圖中的水面平緩,石塊整齊連續,并無波浪沖擊亂石之畫面;原文第二段描述“大石側立千尺,如猛獸奇鬼,森然欲搏人”,蘇軾在船上尚且道“余方心動欲還”,而插圖中山上被大片的植被覆蓋,并未畫出“森然”之感。

解惑

插圖作用并非“圖解”

11月24日,人民教育出版社中學語文室發來回復。

“語文教材中的插圖與課文的關系是比較復雜的。有的是‘圖解’課文,比較忠實地呈現課文的內容,以形象的方式幫助學生理解課文;有的則與課文保持主題、內容上的聯系,但關系若即若離,與課文共同形成某種立體的文化表達。”語文室解釋,一般說來,小學、初中語文教材中的插圖以前者為主,高中教材中的插圖則以后者為主,且往往出自名家大師,本身就有很高的審美價值。《石鐘山記》的插圖就是這種類型,它并非對照《石鐘山記》而畫(雖然在題畫文字中幾乎是“不可避免”地提到了蘇軾),只是表現畫家自己的審美感受,在教材中與蘇軾的這篇名作一起,構成了對石鐘山這一歷史文化名勝的立體呈現。

語文室在回復中稱,既然插圖的作用并非“圖解”,那么我們就沒有太大必要去要求陸儼少先生的畫作與蘇軾的文章一一對應。事實上,蘇軾由于是夜游石鐘山,其所見之景是夜間的局部,即使用今天石鐘山的照片作為插圖,也未必能與蘇軾的文章準確對應起來。比如,從航拍圖可以看出,石鐘山其實與“覆鐘”并不完全類似,從不同的角度看,其形態有多樣的呈現,畫家從某一角度表現,完全可以不把石鐘山畫成鐘狀。又如“大石側立千尺,如猛獸奇鬼,森然欲搏人”,這是典型的夜間近觀的感受,不可能要求畫白天遠眺的畫作(或攝影作品)表現這一點,何況畫作中頗多大石。回復還提到,同學們“勤于思考、努力鉆研,這是新時代的青少年應有的品質”。

“和我們學生的良好學習習慣、敢于質疑的精神有關。”鮑國富介紹,學生提出疑問,出版社編輯進行專業答疑,是辨疑求真深度學習的良好互動。這樣的理性交流,對學生有正向引導的意義。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com