“中國木雕探花”彭茶水:田地里堅守藝術理想

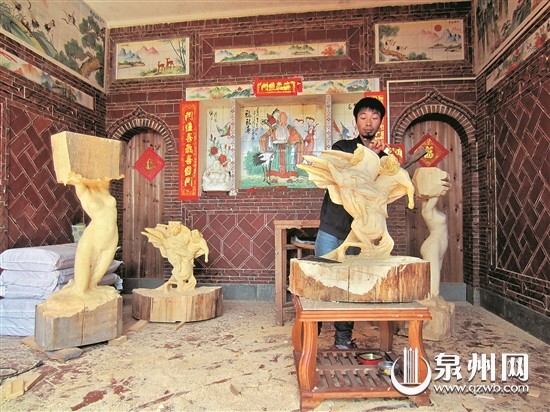

勞作之余,彭茶水就在自家老宅創作。

他來自南安樂峰一個小山村,中專畢業后因不滿于工藝品的商品化,身懷技藝的他寧可過著顛沛流離的生活;師從多位名師后,雖然被迫回鄉種香蕉為生,他仍然執著于內心的藝術理想,一邊勞動一邊創作,他就是彭茶水。

幼時自學有成

石匠請他幫忙

彭茶水1981年出生于南安市樂峰鎮飛云村,那是一個距離鎮區十幾公里的小山村。小時候的他就對周圍的畫有著濃厚的興趣,鄰居房子外面瓷磚上的山水畫,常常能吸引他駐足好幾個小時,別人眼中不起眼的墻畫,在他看來,都是一道道亮麗的風景。這些,都成了他孩童時的啟蒙教材。

在一筆一畫的自學中,他似乎開竅了,到七八歲時,他在村里已經小有名氣了。石匠要在石頭上雕花,就叫他在上面先畫了花鳥蟲魚,他們再依樣雕到石頭上。

小學里沒有開設美術課,他就獨自鉆研。到十一二歲時,他已經可以畫得活靈活現了。在老家的墻上,至今還珍藏著那時候的畫。

“我對畫畫的喜歡和我父親也有很大的關系。”彭茶水說,小時候父親經常外出打工,好幾個月才回家一次,知道他喜歡畫畫后,每次回來都會帶上一些素描紙、筆之類的東西,點點滴滴都對他產生了影響。

執著藝術理想

“第一名”沒工作

1996年,彭茶水到湖南永州藝校學習美術,1998年又到德化陶瓷學校學習雕塑。據彭茶水的同學李金昭介紹,那時候學校每個月都會舉行一次命題創作比賽,“第一名都是他。”

2001年,畢業后的他進入工藝品廠上班,同學們很快就駕輕就熟,但奇怪的是他卻始終無法上手。至今回想起來,彭茶水依然記憶深刻,“我就感覺那不是我想要的,我喜歡做的事情我會很投入,我不喜歡做的事情拿錢給我也不想做。”

對此,李金昭表示很理解老同學,“工藝品的商品化、市場化、復制化,一直讓他耿耿于懷,而他希望在自己的作品上賦予一種內在的靈魂。”

因為彭茶水的“特立獨行”,他先后換了四五家廠,但都沒有幾天就離開了。此后,他輾轉于廈門、福州、莆田等地,經常有上頓沒下頓,居無定所。

師從多位名師

邊勞動邊創作

2003年開始,彭茶水開始跟著盧思立學習木雕、塑佛像,他發現,木雕才是他真正喜歡的,于是他開始如癡如醉地投入其中。也就在那一年,他第一次見到了清源山的老君巖。他告訴記者,當時的心情可以用“震撼”來形容,“創作者將傳統的哲學思想融入到構思中,造型都很大氣,有很大的創造力。”

因為覺得專業知識有欠缺,2007年他又到德化陶瓷學院進修,師從馬心伯教授。

盡管師從多位名家,但彭茶水坦言,他依然迷茫,因為找不到路子,加上經濟上窘迫,有時候連創作的木頭都買不起。2009年,他決定先回鄉下,賺點錢再到城市發展。他將鄉親們荒廢下來的100多畝田地平整了一下,考慮到種植香蕉時間短,來錢快,就到處借錢種植。不料屋漏偏逢連夜雨,由于患了細菌病加上極端天氣影響,100多畝香蕉基本都死了,血本無歸。

生活的艱難并沒有阻擋他對藝術的追求,他仍然堅持一邊勞動賺錢貼補家用,一邊創作。“畢竟是自己喜歡的,都堅持了十幾年了。”2010年,他參加現場創作大賽被中國工藝美術學會授予“中國木雕十大優秀精英”,2013年被中國工藝美術學會授予“中國木雕探花”。

(記者 吳志明 文/圖)

相關新聞

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22959379 郵箱:admin@qzwhcy.com