八國藝術家 德化繪陶瓷

核心

提示

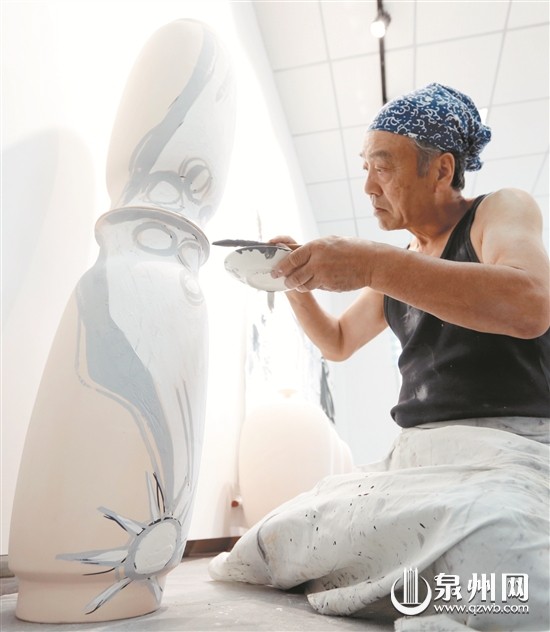

7月20日,來自中國、德國、英國、美國、荷蘭、意大利、西班牙、日本等八國近30位國際知名藝術家,齊聚德化萬旗藝術中心,以陶瓷為載體,用畫筆在瓷坯上描繪圖案或重塑瓷泥,表達他們對瓷體與生活的詮釋。

該“中外藝術家泉州對話”活動的主題為“回歸與啟航”。“回歸”指各國藝術家通過海上絲綢之路再度回到東方起點泉州,回歸制作陶瓷的悠久傳統,“啟航”則是指從陶瓷制作傳統的再出發,在當代語境下,各國藝術家通力合作,共同實現陶瓷藝術的當代轉化。本次活動于7月10日啟動,首次訪問瓷都德化故里,開啟了中外藝術家為期12天的陶瓷藝術創作與研討之旅。 □本報記者 陳森森/文 林勁峰/圖

火與土交融

升華藝術之美

泉州作為海上絲綢之路的起點,以瓷為媒,漂洋過海,把優秀的中國陶瓷文化傳播到世界各地。華東師范大學美術學院教授譚根雄說,此次活動主辦方讓中外藝術家重聚瓷都德化,他們將藝術和陶瓷工藝結合,用陶瓷作為靈魂的工具表現思想,把自己的想法和它糅合到一起,再燒制出窯。這是火與土的藝術,是陶土在烈火高溫淬煉下的華麗表達。

中外藝術家們在他們各自的工作室里專心致志地創作著,根據他們自己擅長的領域,盡情發揮創作靈感,在陶瓷素坯上畫畫、自己動手制坯修坯、給陶瓷上釉讓色彩表達創意和感情。參加本次活動的很多藝術家都是第一次嘗試陶瓷創作,藝術家們前一天涂好釉色和繪畫好的素坯第二天都已變成完整的陶瓷作品。福建省美術館館長唐明修說:“陶瓷藝術創作,對于我來說,這是第一次。昨天在素坯上繪畫、涂抹釉水,或者各種涂鴉,其實我心里是沒底的。今天看到實物,我們的創作與火、土相通相融,呈現給我們的經驗遠遠超出了既有的思維,我們以往的審美標準在火面前變得幼稚。”

瓷、土來自自然,藝術家在用他的思想和精神注入陶土之前,它們只是瓷和土。當藝術家將自己的精神力量和信念注入其中,它們便被賦予生命。中央美術學院副教授唐承華放棄成品素坯,使用木條、鐵絲、麻繩等材料重新搭建龍骨,再敷以瓷泥,他的作品《天堂》(Heaven),不追求最終瓷器作品的形態,意在表現燒制的過程。他說,人用自己的力量將自然的材料塑造成有形的事物,而一把火過后,一切又化為灰燼,回歸到自然。他將瓷坯立在石頭上,周圍架滿長條狀的柴火,形成原始的燒窯空間,這是他對天、地、火自然之力的崇敬。而荷蘭藝術家尼科·東克斯的一件作品在燒制時破碎,她將完整的碎片收集起來,并將其命名為《nothing breaks》,她認為即使瓷體破碎了,但從某種程度上來說它仍然是完整的,它是烈火下殘缺的完美。

德化窯故里馳騁想象

德國Keramion 陶瓷藝術基金會美術館館長古德·施密特芝從小生活在德國弗雷興,當地也是一座以瓷藝文化而聞名的小城。她說:“歷史上,德國陶藝和中國瓷藝曾有很深的淵源,她對于此次來到中國著名的德化窯故里充滿期待。”“意大利并沒有專門的陶瓷藝術專業,學校會將其納入材料的范疇與學生共同探討,技術層面在高校中也比較少有人教授,所以這次來到中國,我會好好體驗一下,也利用瓷土做一些不同的嘗試和作品。”意大利藝術家瑪麗安潔拉·采比諾興奮地說。

德國藝術家阿卡·里赫在參觀德化陶瓷一條街時說:“汝窯的瓷器給我留下了深刻的印象,簡單大方的造型有特別的美感。”她還觀看了師傅如何做手拉坯,這是她第一見到手拉坯的工藝,師傅也熱情邀請她在接下來幾天,親自動手嘗試制作手拉坯。她說,對她來說這是一次彌足珍貴的經歷。

“色彩藍在我的作品發揮很關鍵的作用,我們荷蘭是一個低于海平面的國家,荷蘭影片‘藍色代碼’暗含緊急救命的意思。”荷蘭藝術家布里吉特·斯皮格勒一邊說一邊向我們展示她的作品《海嘯沖浪》和《藍色之樹》:“在陶瓷上我繪出海嘯來臨、波浪沖天的藍色畫面,我是想表達此次德化藝術行是一次與大自然對話的緊急事件。而濃郁的藍色之樹,暗示著地球危機即將來臨,而中國儒家文化的兼收并蓄給我的創作提供了另外一個靈感,我就以數萬棵樹和數萬道波浪來呈現一個有容乃大、包羅萬象的場景。”

德化窯變瓷中的孩兒紅釉瑩潤光亮,器物白中蘊紅,在光線下肉眼看去猶如嬰孩肌膚般粉嫩透紅。深諳中國文化的荷蘭藝術家尼科·東克斯說,此次我的作品主題是“跳出自己”,我就選用最接近孩兒紅的粉色系列釉料,讓器物在高溫燒制下幻化成新的碰撞,遇見更多“不同的自己”。

首次用素坯

表達繪畫語言

已在意大利從事多年陶瓷設計的藝術家加埃塔諾·迪·格雷戈里奧驚嘆德化陶瓷的精美,他說:“在我們國家,陶瓷雕塑并不能設計得如此傳神精美,我們更多只能做些盤子、調羹的日常用品瓷器。距離上一次來到中國已經是九年前的事情,2006年,我曾去過景德鎮,我所接觸的景德鎮瓷器質地輕脆易碎,如果單從藝術創作來說,我更喜歡德化瓷的強悍,像這次德化藝術創作中,我把瓷片打碎重組,強悍的瓷片碎片化讓我的創作充滿著無限可能。”他將很多工廠里花瓶的碎片粘貼到完整花瓶的瓶口上,經過高溫窯變出來的作品充滿當代時尚的氣息。

福建師范大學美術學院教授薛行彪坦言,油畫創作和瓷器創作是截然不同的,他說:“油畫創作可以進行修改,你看不到盡頭,可能一件作品需要很長時間來完成,油畫的創作結果相對可以預想到,畫面當中的色彩和造型都是直觀的,然而在瓷上繪畫,涂上去的釉色和燒制后的顏色是完全不一樣的。這會讓藝術家產生一種錯覺。瓷器在燒制過程中,釉色如何融合,線條流淌的走向、擴散我們永遠想象不到。一件好的瓷器取決于燒制、溫度控制、上色的厚薄等各種復雜的因素,驚喜和沮喪永遠并存。”

而日本藝術家三井園子也是首次嘗試用顏料在瓷器上進行繪畫,她說:“與我自己擅長的畫布創作相比,在瓷器上創作確實給我帶來了不少的挑戰,相對粗糙的瓷面,總會讓我的繪畫進行不是很順利,畫筆不能流暢順勢勾勒出畫作,但是時不時卡住的畫筆讓我有更多的時間來思考‘人類千絲萬縷’的作品主題。此外,涂料上色與燒制成型的顏色變化,總會讓我驚奇。”

對于從事繪畫創作的藝術家來說,素坯首次替代了紙張承載著藝術家們的繪畫語言,“對于釉色和燒制的效果,我們需要一個熟悉和掌握的過程。釉色的流變,色彩之間的微妙變化……很多國外的藝術家將一些觀念融入具有東方特征的坯體上,這本身也反映了東西方文化的一種交融。”中國藝術家吳運鴻說。

創新薈萃碰撞

無限可能

一尊尊被切割成只有半邊的陶瓷作品,寄托著華裔美國藝術家梁漢昌重拾家族歷史的情懷,現任美國麻省美術學院美術系主任、教授的他每年還回到福建廈門探望故鄉,與閩南文化有不解的淵源,他說:“許多像我一樣常年在美的海外同胞,就像是一只斷了線的風箏,失去了與祖國的聯系。我想以陶瓷為媒介,把東西方的文化融匯在陶瓷的藝術創作中,我運用切割陶瓷、重新組合等方法呈現作品,表達我對祖國的相思情懷。”

完美與殘缺的融合是意大利女藝術家安潔拉·采比諾的創作理念,也是她的生活理念。從一開始到中國語言不通讓她有些無所適從,到對陌生的環境的興奮,在德化她學到許多和意大利不同的東西。Paper Clay是她瓷器創作所應用的一種技法,這個技法起源于美國,她使用這一技法已有3年的時間,她將漿土覆蓋在白菜葉子、卷紙、樹葉這些隨手可見的東西上,創造一座“秘密的樂園”。

日本藝術家原田久嘗試用繩子纏成一個球體,并在球體表面澆上漿狀的瓷泥,通過高溫將里面的繩子全部燒盡之后,留下一個球形的模具,以此來創作新的陶瓷藝術品。他的作品關注天、地、人的宇宙觀和真理。翻滾的圓球代表著自己,軌跡代表人生,一生摸爬滾打,每個人都是如此。他說:“作品僅僅被觀看是不夠的,更重要的是表現思想。”

純凈的白瓷總是讓人擁有許多聯想,在單一的韻白中激化豐富的蘊意和想象。德國藝術家安娜·郝瑟的作品都是在帶有啞光質感的德化白瓷的基礎上進行拋光打磨的。雖然這是她第一次來到中國,但是她曾在國外展覽廳中看過德化白瓷,一眼喜歡上了“中國白”,她說,自從看過“中國白”之后,我就查閱了許多相關資料,德化白瓷質地堅密,晶瑩如玉,釉面滋潤似脂,享有“東方藝術”美譽。

探索陶瓷藝術的當代性

中央美術學院教授唐承華和海德堡大學楊起博士在現場與大家分享了此次國際陶瓷藝術創作活動的靈感緣起。唐承華與楊起曾于2008年來到德化,那時二人便萌發了將更多的藝術家帶來德化創作的想法,唐承華教授說:“此次活動的圓滿啟動引領了更多中外藝術家了解德化,了解中國的陶瓷藝術。”

德化是中國古代南方著名的產瓷區之一,瓷器外銷有著悠久的歷史。宋元時期,德化窯的產品作為海上絲綢之路的重要輸出商品,大量外銷歐洲、東南亞、中東地區。迄今在德化已發現外銷窯址185處,歐美40多個國家的重要博物館館藏均有德化瓷珍品。德化窯因此被國內外學術界譽為“世界官窯”。藝術家們用畫筆在陶坯上或描繪圖案,或讓釉色自行滴落、下滑,不同的藝術家對這些瓷體有著不同的理解和詮釋。“藝術中國”網站的主任勾霞說:“德化是中國的瓷都,海上絲綢之路的起點,當今的藝術形式更為多樣,這么多不同文化背景和文化經驗的藝術家在一起創作,作品的多種可能性是我們期待的,加上窯變的不可控和偶然性更是瓷藝的魅力所在。”

回歸是為了更好地創新發展,蓄力啟航。福建省萬旗藝術中心董事長謝文清說:“此次活動回歸到德化窯的故里,中外藝術家們在同一時間以同一種媒介進行創作,從中可以發現中外藝術家們對同一種材料的不同理解,這為傳統的媒介滲透進一種全球化的視野,將為陶瓷的當代性探索提供無限可能。”“中外藝術家泉州對話”活動旨在通過當代陶瓷藝術創作來解讀海上絲綢之路的源頭文明,北京大學教授朱青生說,通過藝術創作與學術對話,挖掘中國傳統文化內核,凝聚中外藝術家的力量,共同面對陶瓷藝術的當代轉化,推動“海絲”沿線國家和地區經濟合作、文化交流,為“21世紀海上絲綢之路”建設貢獻智慧和心血。

相關新聞

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22959379 郵箱:admin@qzwhcy.com