漳泉肖鐵路溪口道口看守員 一夫當關道口安

“K142公里道口正常,K142公里道口正常。”疾馳而過的列車沿著鐵軌穿過山嶺,越過溪流,駛向遠方。每次通過對講機,向列車司機確認自己負責的道口一切正常后,漳泉肖鐵路溪口道口的看守員傅建南拿起紅黃旗走出值班室,來到道口欄木機旁,手動操作機器,放下欄木,舉起黃色旗子,伴隨著閃爍的紅色信號燈與警示音,列車由遠及近,從眼前轟鳴而過。

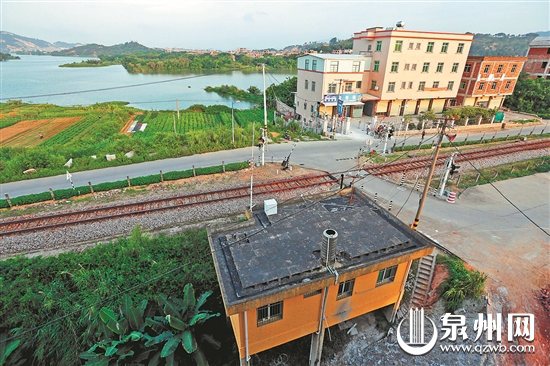

始建于上世紀50年代的漳泉肖鐵路,起于漳平火車站,沿鷹廈鐵路東行,自漳平市梅水坑站出岔,至泉州肖厝港,是閩西及贛南等山區縣市通往沿海的主要通道,為沿線各地的經濟發展,作出了重大貢獻。

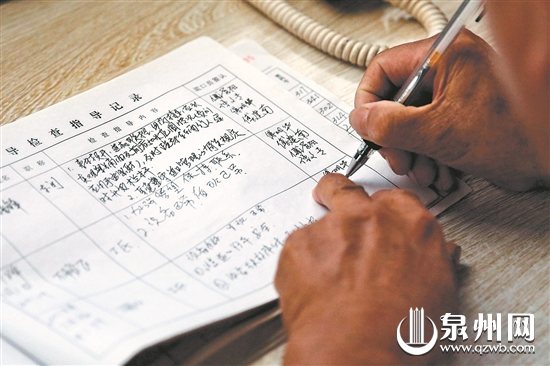

2008年左右,漳泉肖鐵路在南安豐州鎮溪豐村設置道口,原為采石匠的傅建南,通過選拔考試,成為一名道口看守員。記者采訪的當天下午,傅建南提早到崗,正在與前一班同事傅明華進行交接。這個采取4班制輪值的崗位,共有4名看守員。當班時,每個人單獨值守8個小時,早班從當日0時持續至8時,午班從8時到16時,晚班從16時到24時。每逢上班,傅建南都要提前15分鐘到崗,檢查完設備、完成交接班之后,做好登記工作,將手機關閉,鎖入指定位置。

這是一間走“極簡風”的值班室。值班室門口貼著“閑人免進”的指示牌,室內陳設極簡,除了看守員的水壺,以及鎖起來的手機之外,幾乎找不到任何私人用品。沒有電視,沒有報紙,連椅子也只有一張——因為根據規定,在當值期間,看守員要保持注意力高度集中,不能擅離職守,不能酒后當班,也不能玩手機、看書報、聽音樂或與人閑聊,甚至不能接打與工作無關的電話。

傅建南回憶,道口剛設立時,值班室還沒建成,臨時值班點就是鐵軌旁邊安全區域的一頂“蒙古包”帳篷。到了2009年,道口值班室建成,同事們有了固定的工作場所。剛開始時,這個道口有3名看守員,采取3班制輪值,每個人的工作時間長達12小時。冬天,冷風從門縫里鉆進屋,冷得人瑟瑟發抖。夏天,沒有空調的房間里,呼吸的空氣都是熱的。臺風天,室外工作時的大風大雨刮得人站立不穩。這幾年,線路上各個道口值班室都裝上了空調,大家的工作環境得到很大改善,工作時間也從12小時變成了8小時,“比起以往,條件好得多了。”

這是一份事關生命安全的工作。道口上4個看守員輪值的全部任務,就是確保每一趟列車順利通過,保證道口附近的居民、車輛安全無憂。值班室墻上的左右兩側,分別掛著兩臺儀器。右邊的道口作業提醒儀每隔10分鐘響起,需要看守員及時關閉。左邊的報警器有3個按鍵,從左到右是測試鍵、故障鍵和安全鍵,每個上班的看守員,都要按下測試鍵檢測儀器,確保遇到需要通知全線的故障時,按下故障鍵后,儀器能夠及時發出預警,直到故障排除完畢,看守員方能按下安全鍵。辦公桌上的兩臺電話,是兩個道口間的單線聯系設備,各自負責聯通著桃源道口與后田道口。上一個道口的看守員,需要把即將通過自己道口的列車編號,告訴下一個道口的同事。兩個電話之間,放著一部對講機。列車距離道口2公里左右時,司機通過對講機,與道口看守員聯系,確認道口情況。

這是一個需要耐得住寂寞的崗位。遠離熱鬧的人群,隔絕一切娛樂手段,大部分時間里,陪伴著看守員的,只有10分鐘響一次的提醒儀。“也有熱鬧的時候,就是列車即將駛入及至駛出的那段時間。電話鈴聲、無線電波干擾音、對講機的聲音、火車駛過的聲音……”傅建南笑著說。傅明華說,剛開始做這份工作很不適應,可是看到火車經過后,道口欄木升起時,行人與車輛安全通行,就感到欣慰,“工作看起來很枯燥,但是責任重大,一點錯誤都不能出,這關系著道口的列車和行人平安。”

從設立至今,溪口道口的安全通行時間已超過3000天,而在這3000多個日日夜夜的背后,是傅建南和同事們日日夜夜的堅守。培訓時,他們就曾聽過不少發生在道口的傷亡事故。在他們道口,也曾有小汽車夜晚發生事故,看守員趕緊放置警示燈,按下故障鍵;也曾有運輸車輛通過時撞壞欄木,看守員立刻報警、聯系維修人員……誰也不知道故障、事故會在什么時候發生,道口看守員猶如足球場上的守門員,必須集中精力,隨時準備“挽救賽點”。 (泉州晚報記者陳曉東 蔡紫旻 文/圖)

相關新聞

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22959379 郵箱:admin@qzwhcy.com