兒子6年前確診自閉癥 高管“星爸”賣房治療 辭職陪伴

自閉癥也稱“孤獨癥”,自閉癥兒童被稱為“來自星星的孩子”,是很多家長心中無法言說的痛。而許華地卻一反常態,逢人都要說上一句,“我有一個自閉癥兒子,他是個可愛的小胖子”。

憑借對兒子的愛,他強硬地撞開偏見的大門,傾盡全力創造一個充滿愛與包容的世界,引導孩子走出孤獨的世界,走向他們。許華地還有一個遠大的理想——讓更多自閉癥兒童有尊嚴地融入社會,享受生活。“六一”國際兒童節來臨之際,記者走進許華地家中,感受這個“星孩”家庭的笑與淚。

阿宇和最好的朋友阿坤擁抱

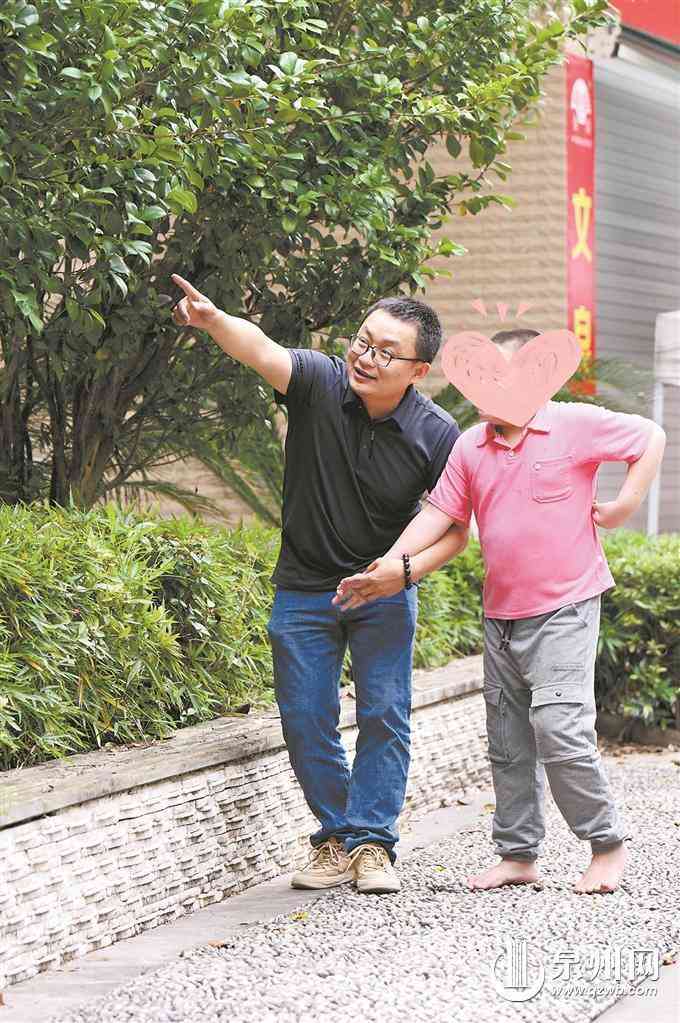

許華地傾盡全力陪伴兒子成長

坦然接受——

“有病就治唄”

來到許華地家中時,9歲的阿宇(化名)剛剛睡醒,胖乎乎的他,面色白皙,眼睛像兩顆閃爍的黑珍珠,若不仔細觀察,很難相信他是自閉癥兒童。

洗漱過后,在父親的聲聲呼喚中,阿宇的“必修課”準時上線。他脫掉鞋,赤腳踩在鋪有鵝卵石的地毯上,來回數十趟,持續半小時之久。接著是口肌訓練,許華地拿出口腔訓練器,引導兒子做吸舌、舌尖環四周繞唇、咬合等動作,這一套動作下來耗時5分鐘,一天要做三次。除了這兩套訓練,許華地還為兒子量身定做了一套包括飲食、睡前閱讀等在內的訓練方案。

6年前,在北京出差期間,許華地接到了妻子的電話。“確診了,醫生說是中度自閉癥譜系障礙。”電話那頭,妻子的抽泣聲令他有些發蒙,隨即又感到釋然,兒子日常生活中的種種“怪異”行為終于有了解釋——直到兩歲多,都不會說話,沒有眼神對視,時常無意識搖手,喜歡滿屋子亂跑。

在這之前,許華地對兒子的異常行為有所留意,卻沒有放在心上。“看到他滿屋子亂跑,只覺得是太調皮了,調皮不是孩子的天性嗎?”他說,何況農村還有“貴人開口晚”的說法。直到有次下班回家,他連續叫了“阿宇”二十聲后,都沒有得到回應,他開始慌了,次日立馬讓妻子帶著孩子去醫院檢查。

“有病就治唄。”對于診斷結果,許華地很坦然,并著手準備孩子的治療。在他的人生信條中,沒有什么事情是辦不成的。彼時,他是泉州一家知名科技公司的高管,曾獲福建省五一勞動獎章、泉州工匠等榮譽稱號。對他來說,兒子的孤獨癥不過是他人生中的又一道坎。

身心俱疲——

“花費近百萬,收效甚微”

“6年時間里,花費很多心力,還走了不少彎路。”許華地說,兒子確診后,許華地和妻子商量,他負責賺錢養家,妻子辭掉工作,專心負責兒子的生活起居。

起初,他們聽取了其他自閉癥家長的意見,帶著孩子打乒乓球、寫字、畫畫,硬逼著孩子做各種事情。即使孩子產生抵觸情緒,不停尖叫,他們也不放棄,“雖然心疼,但覺得為他好,就強忍著”。持續了一段時間后,許華地發現,兒子的情況并沒有因此改善,反而產生了敵對心理。

一段時間的摸索后,夫妻倆醒悟過來,之前的做法并不科學,還容易導致兒子的情況變得更糟。為了尋求科學的治療手段,二人決定帶著孩子到康復機構進行干預。“在5家自閉癥機構干預近4年,前后換了2家幼兒園、1家托管機構,嘗試了市面上流行的應用行為分析、認知行為療法、融合教育等治療方法,”許華地說,一家人還把德化的房子賣掉,前后花費了近百萬元,收效甚微。

許華地內心有很多問號——花了6萬元做開音訓練,兒子卻連“de”“te”“zi”這幾個音都分不清;訓練了幾年認識的卡片,換成實物就不認識了;跟兒子打招呼,換一種方式他就聽不懂了;一個對話只要換一種方式交流,兒子就不知如何回答……“最崩潰的是,干預這么多年,還能看到他抓著滿是屎的內褲到處亂跑,甚至把屎糊在墻上。”

在漫長的干預過程中看不到希望,許華地逐漸意識到,家庭的陪伴格外重要。“一天24小時,上全托機構干預8小時,但和家人在一起的時間有16小時……”因此,他萌生了辭職的念頭。毫不意外,他的想法遭到全家人的反對。

去年元旦,95歲的爺爺去世后,許華地傷心之余,自信心開始動搖了。去年8月份,他昏倒在家,被送往醫院時,確診了焦慮型抑郁癥。

重新出發——

“自學自閉癥知識,了解孩子需求”

“95歲的爺爺去世時,看著他兒孫滿堂,安詳地閉上了雙眼,我當時就想,如果阿宇繼續這樣的狀態,哪天我走了,他連餓了都不懂吃飯,冷了不懂穿衣,我怎能舍得離開?”許華地在辭職報告里寫道。

許華地出院后,被父母接回德化老家生活。短暫沉淪后,去年8月31日,他辭職的決定得到了家人的支持。重新振作起來后,他作出一個重要決定,將阿宇送到特殊教育學校就讀,自己全程陪讀。

早上,兒子在醫院接受康復治療,他就坐在一旁學習心理學和自閉癥理論知識;下午,兒子進入特校讀書,他便坐在不遠處,監督和糾正兒子錯誤的行為;放學后,父子倆牽手走在回家的路上,他會指著過往的車子、路牌、樹木,不厭其煩地教兒子辨認,讓兒子盡可能感知世界。圍繞兒子的康復訓練,他還購買了很多自閉癥書籍,走訪了不少專家學者、自閉癥家長。

漸漸地,他摸索出了一些經驗:無論孩子做錯什么,不要發火,不要生氣,生氣只會激怒孩子,產生“問題行為”;大膽向孩子表達愛,自閉癥孩子本身情感就淡漠,只有營造愛的氛圍,讓孩子感受有人看到自己,才有助于孩子融入社會和集體;了解刻板行為背后的邏輯,才能改善刻板行為,例如,當阿宇滿屋子亂跑時,可能是陷入無聊的一種補償行為,當他突然痛哭錘頭,可能是他想念媽媽的征兆……“只有從孩子的角度出發,了解他真正的需求,才有可能融化孤獨的堅冰。”

喜獲轉變——

“干預的過程,是相互治愈的過程”

許華地的備忘錄里,記錄著兒子每日的變化,也記錄了許多充滿驚喜的“第一次”。

他清晰記得,去年10月22日,晴空萬里。吃完早飯后,兒子站在窗口注視遠方,而后突然轉過身,喊了一聲“爸爸”。短短二字令許華地欣喜若狂,如久旱逢甘霖一般,他激動地將兒子抱住,并撥通妻子的電話分享喜訊,“這是阿宇第一次主動叫爸爸”。

還有一次是去年11月5日,阿宇第一次主動參與社交。此前一天,許華地帶著阿宇去朋友家做客,朋友的小孩阿坤見到阿宇后,非常熱情地帶他玩耍。隔天,許華地決定乘勝追擊,幫他交到阿坤這個朋友。再次見到阿坤,阿宇竟主動上前擁抱,令許華地又驚又喜。

自長大以來,阿宇幾乎沒有和同齡人交過朋友,小朋友通常對他避而遠之,理由無一例外,都是“阿宇不會說話,不喜歡跟他玩”。不過,許華地不死心,他想了一個妙招——隨身攜帶棒棒糖、玩具。只要見到一個小朋友,許華地就拿出小禮物“連哄帶騙”,吸引小朋友跟阿宇一起玩。“阿宇不懂交朋友,那我幫他交不就好了,我要讓他365天,天天出門都能見到不一樣的朋友。”許華地笑著說。

許華地說,陪伴孩子成長的過程,也是相互治愈、共同成長的過程。因為要讓兒子感受并回應愛,夫妻倆從不吝表達對他的愛和肯定,逐漸地,二人也學會向身邊人表達愛;為了讓孩子掌握基本的生活技能,夫妻倆必須花上比教普通小孩多上幾十倍的心力,但無形中也改善了他倆的急脾氣;在克服種種難關時,夫妻倆也更愿意包容和相信彼此,“無論孤獨癥多難治愈,一家人都不放棄,擰成一股繩,做彼此的靠山”。

心懷理想——

“開發軟件成立公益組織,幫助更多‘星孩’”

踏入自閉癥患者的世界后,許華地慢慢接觸了一些同樣遭遇的家長。他發現,有的家長還掙扎在痛苦的深淵中,不愿承認孩子得了自閉癥,有的家長很少與身邊人聊起自己的孩子,甚至不愿在公開場合現身。當然,也有家長掙扎著爬了起來,積極帶著孩子奔走在各大自閉癥機構進行干預。

“家長不‘蹲下去’,孩子永遠‘站不起來’。”去年11月23日,許華地受德化第三醫院的邀請,在自閉癥家長分享會上講述了自己一路走來的心路歷程。

“我妻子之前也不敢讓別人知道自己的小孩有自閉癥,每次帶阿宇出門都走小路,害怕別人異樣的眼光。”許華地說,為了讓她接受現實,他做了一個“殘忍”的舉動。“每見到一個親戚朋友,我都會主動告訴他們我的小孩得了自閉癥,我還將自己寫的干預日記傳到老家上百號人的村群里,讓所有人知道。”分享會上,這一做法令不少家長不可理解,妻子卻表示,“做法雖然奇葩,效果立竿見影,為了孩子值得”。

許華地解釋道,部分自閉癥孩子對外界的刺激非常敏感,也包括父母的情緒。若父母因此產生焦慮、自卑情緒,孩子通常能感知到,容易產生情緒失控,出現刻板行為。因此,父母完全接納孩子,是孩子未來健康生活的關鍵。

如果說家庭干預能讓自閉癥孩子“站起來”,社會救助才能讓他們真正的“走出去”。根據中國殘聯2023年發布的中國殘疾人普查報告數據顯示,中國現有自閉癥患者已超1300萬人,且以每年近20萬人的速度增長。

“大部分家庭在孩子確診自閉癥后,父母至少有一方面臨放棄事業全力照顧孩子的境況。自閉癥干預費時費力費錢,不少家庭常常面臨心理和經濟的雙重壓力。”許華地說,當今社會對自閉癥家庭的支持程度還比較有限,他目前正在開發一套自閉癥早篩軟件,未來計劃為更多孩子免費提供篩查服務,同時他也在著手成立自閉癥公益組織,希望集結各界的力量幫助“星星的孩子”,讓他們更好地融入社會,享受生活。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com