清涼古井、納涼古厝、冰鑒、竹具 泉州古代消暑神器

泉州古代消暑神器

諺語說:“小暑大暑,上蒸下煮。”陸游說:“坐覺蒸炊釜甑中。”韓愈說:“如坐深甑遭蒸炊。”甑是古代蒸飯的一種瓦器,可見小暑與大暑之間天氣的炎熱。

如何消暑、應對苦夏是一個大課題。在現代,被“蒸煮”的泉州人利用冰箱、空調、電扇等現代科技來消暑,讓人不禁產生疑問,古代夏天也很熱,當時的人都是怎么消暑的?

泉州古人消暑納涼同樣有妙招,他們擁有許多至今仍不過時的消暑“神器”,比如清涼古井、納涼古厝、蒲葵扇和竹具等等。泉州人巧用“神器”解暑降溫,在休憩的同時,也獲得心中的“清涼”。

古代冰鑒

——既是冰箱 也是空調

消暑最直接的方法是利用冰塊,唐代末年,我國古人就掌握了硝石制冰技術,但由于成本太高,所以冬季儲冰仍是冰塊的主要來源。

早在商代,時人就用天然冰來保存食物和防暑降溫,到了周代,更是形成一個以“凌人”為首的專門的冰塊管理機構,還有一套完整的冰塊管理制度“冰政”。《周禮·天官·凌人》中寫道:“凌人掌冰正(通‘政’)。歲有十二月,令斬冰,三其凌。”這里提到的“凌人”,就是專門掌管取冰、藏冰、出冰事務的官員,在每年農歷十二月,“凌人”就監督屬下敲取、采伐冰塊,存入稱為“凌陰”的冰窖中,因為冰塊入春會逐漸融化,所以儲存的冰塊一般是實際需求量的三倍。

從冰窖取出藏冰后,除了直接使用,還可以利用冰鑒實現儲食、降溫雙重效果。1977年,曾侯乙墓出土了一只戰國青銅冰鑒,由外層的銅鑒和內層的銅缶組合而成,學界普遍認為,先秦時代的冰鑒乃是一種酒具,其主要作用是制作“冰鎮飲料”,鑒內存冰,缶中放酒。冰鑒的蓋子有鏤空花紋,冰塊融化時向屋內排放冷氣,也起到室內降溫的作用,堪稱古代集冰箱、空調于一體的消暑“神器”。

在唐代,出現了商業性的民間冰窖,這一時期,民間也漸漸開始使用天然冰,雖然市場上有售,但價格并不便宜。馮贄在《云仙雜記》中記載:“長安冰雪至夏月,則價等金璧。白少傅詩名動于閭閻,每需冰雪,論筐取之,不復償價,日日如是。”夏天長安城的冰塊價格非常高,堪比黃金和璧玉,寫詩出名后的白居易卻每天論筐買,可見其出手闊綽。唐代末年,工匠們在生產火藥時開采了大量硝石,他們偶然發現硝石溶于水時會吸收大量的熱,能使周圍的水降溫直至結冰,于是一些能工巧匠便開始利用硝石制冰。

冰塊除了能冰酒和降溫,也可用于美食,現在閩南人喜愛的夏季冰品——四果湯,就習慣用冰鎮的吃法。傳統的四果湯是由蓮子、薏米、綠豆、銀耳組成,相傳是唐代的一名女將軍魏敬為了治療當時行軍打仗流行的“閩南熱病癥”而首創的,不知當時是否有人吃到過加冰的四果湯。

傳統的四果湯是由蓮子、薏米、綠豆、銀耳組成,相傳是唐代的一名女將軍魏敬為了治療當時行軍打仗流行的“閩南熱病癥”而首創的。(泉州文旅)

每個朝代都有不少流行冰食,比如唐代將蜜糖淋到碎冰上的“酥山”;宋代將冰塊與牛羊奶、果汁調制的“冰酪”;到了明清時期,最負盛名的冰品要數“冰鎮酸梅湯”,《紅樓夢》第33回寫道:賈寶玉遭到賈政的毒打后既深感疼痛又覺得熱如火烤,“只嚷干渴,要喝酸梅湯”。

古城小巷里的古井,夏日里的清涼記憶。

古代水井

——既可直飲 也可冰鎮水果

硝石制冰技術雖然在唐代以后逐漸普及,但因為掌握這門技術的工匠稀少,冰塊依然是夏季難得的“珍品”,大多數普通老百姓用不起“冰鑒”,也消費不起冰塊,但古人有古人的智慧,他們用井水來“替代”冰塊。

“云山百越路,市井十洲人”,泉州自唐代建城開始,老百姓“因井為市”,“市井”就成了最基本的群居形態。“至若眺四維之云物,臨萬井之煙景,遐象佳致,眸莫勝觀。”這是泉州歷史上第一位進士歐陽詹為泉州地標建筑北樓撰寫的碑文《泉州北樓記》中的內容,其中提到泉州擁有“萬井煙景”,古城內水井的數量可見一斑。泉州文史界前輩陳允敦教授在其著作《泉州名井攬勝》中也提及:“自中古以來,泉州城內民用食水,大多掘土出水汲用,故水井繁多,數以千計。”

據海絲泉州推薦官洪泓介紹,古人圍井而居,井字又有鄉里、人口聚集之意,所以家鄉也稱“鄉井”,離開家鄉,則稱“背井離鄉”,一般世俗生活總離不開市井,所以有井才有生活。古時候的大戶人家建宅,一般要打三口井,一口是共享井,一般設在門口,左鄰右舍都可以來挑水;一口是自用井,在廚房旁邊打井,既可以直接飲用也方便廚房燒火做飯;還有一口是花園井,在后花園用于澆花養草。

對于普通老百姓而言,解暑飲料就是井水,因為取之地下而清涼,飲之可消暑。一般的水井會打到地表土壤10米以下的含水層,夏季雖然光照強烈,卻不能穿透土壤,井水處于地下深處,只有很少的熱量才能傳遞下去,所以夏天從水井中打上的井水清冽可口。

除了直接飲用,富有智慧的泉州人也用井水來冰鎮水果。在晉江池店,“荔枝井”的故事可謂家喻戶曉,講的是明朝年間晉江有一位姓李的善良富豪,因家族中排行第五,故人稱“李五”。他的夫人吳氏的娘家位于盛產荔枝的泉州浮橋外黃龍鄉(今鯉城延陵社區),黃龍鄉盛產荔枝,每年荔枝成熟時,黃龍吳氏都會送給李家很多新鮮的荔枝。在李五的家風熏陶下,李五的三兒媳秦氏樂善好施,經常將吳氏送來的荔枝轉送鄉鄰。殊不知荔枝雖好吃,但大量食用易上火,秦氏便請教醫生,得知只要將荔枝在食用前放在水井中浸泡一段時間,就不易上火。于是,秦氏在大厝旁開鑿了一個井徑較大、內壁砌磚、深9米余的水井,每次收到或購買荔枝后先將其裝入竹籃吊進井中浸泡,取出時還會將其放在井邊的大石水壺中,等待井水瀝干后再送給左鄰右舍。經過井水浸泡的荔枝味道更為香甜,也沒有食用者上火的現象出現,人們為了感謝秦氏饋贈荔枝的恩情,將這口井稱為“荔枝井”,也叫慈善井。

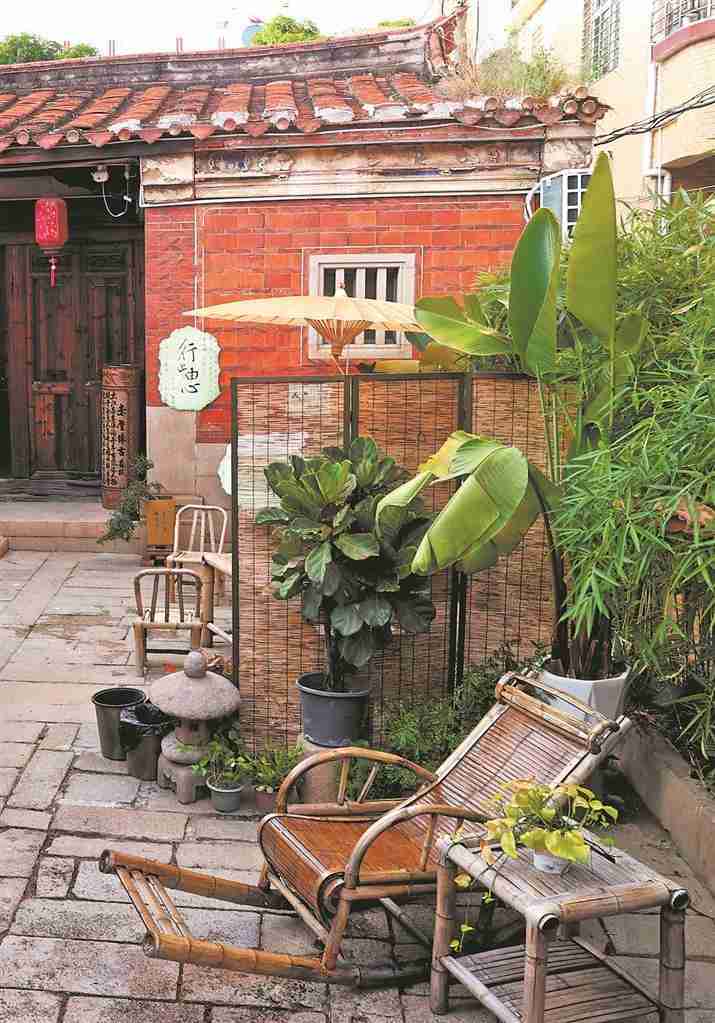

閩南古厝門口設置涼棚、竹搖椅等,成為左鄰右舍納涼社交的場所。

閩南古厝天井設計,非常有利于夏天防暑降溫。(資料圖)

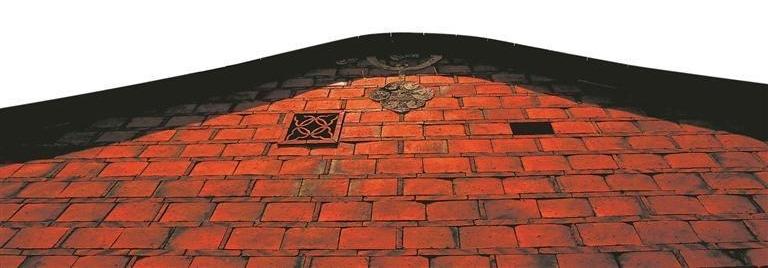

閩南古厝屋檐下的小窗有利于夏季屋內通風

閩南古厝

——既能通風 也能納涼

冰塊、井水能夠用來冷藏食物、洗澡降溫,面對閩南暑氣逼人的夏季,人們無法24小時泡在井水中,但可以住在冬暖夏涼的閩南傳統建筑里,從中能看出古人的大智慧。

古時的閩南古厝墻壁主材料不是紅磚,而是一種長得很高的“瓜斤草”,人們將“瓜斤草”曬干后編織成形,作為墻壁最中間的部分,外圍用竹編包裹,再用泥巴抹平整,最后涂上白色。這樣制成的墻壁不僅隔音、隔熱,還會“呼吸”,泉州地區夏季降雨頻繁,由“瓜斤草”制成的墻壁不僅能夠阻擋雨水,其草編、竹編中的縫隙又能通風。

通風最直接的方式就是開窗,而在閩南古厝中,窗戶的設計及開閉也有不少講究。洪泓介紹,閩南傳統民居的屋檐下大都會有一個小窗,專門用于空氣流通,面對不同風向的風,選擇開閉特定位置的窗,有利于夏季屋內通風。那么如何判別風向呢?答案就藏在古厝的地磚里,當遇到“水南天”的時候,地上的紅磚會出水,可以通過水流方向判別風向。

閩南古厝的設計上,都會帶有“天井”,除了采光以外,古代泉州人還用它來納涼,不少人會用竹竿在家中的“天井”搭個涼棚,涼棚底下種西瓜、冬瓜、絲瓜、葡萄等蔬果,它們的藤蔓順著竹竿及竹竿間連結的繩子攀緣而上,形成一片天然的“遮陽棚”,在夏季夜晚,既可以在涼棚下乘涼,也可以伸手摘下瓜果消暑。

還有一些涼棚設在屋前空地,這時就從屋內私家空間變成了社交場合,左鄰右舍可能會在晚上過來一起聊聊天。除了可圈可點的物質生活,古代人的文化生活也同樣精彩,有錢人家在夏天還會搭“戲棚”邀請南音戲團演出,并評選出表現最好的戲團,堪稱古代版的“威遠樓之夏”。

在涼棚納涼少不了臥具和坐具,竹制用品一直是中國人夏季納涼的首選,到了夏天,古代泉州人會把竹凳、竹椅、竹席、竹床搬到涼棚下乘涼,躺在竹具上涼意陣陣,感覺卸去了一身的疲憊。

戰國時期竹席(資料圖)

如果在涼棚休息時沒有自然風,古人還會尋來手持“神器”——蒲葵扇,在有些地區也稱作“蒲扇”“葵扇”。蒲葵是多年生的熱帶和亞熱帶常綠喬木,多分布在廣東省南部,在福建也有栽培,閩南人就地取材,將蒲葵的葉、柄制成蒲葵扇。

古代雖然沒有空調、冰箱,但古人有古人的智慧,古人有古人的情趣。在晴朗的夏夜,躺在涼棚下的竹具上,從井中取出冰鎮的瓜果,望著皎白的月亮,搖著蒲葵扇,正如明代詩人姚淑人的詩歌《詠蒲扇》一樣,“何似萑蒲經織后,能將九夏變三秋”。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com