泉州積極塑造第五立面秩序風貌 打造城市“頂部顏值”

第五立面:一座城的“頂部顏值”

綿延的“泉州紅”、輕靈的燕尾脊、工業風的折板屋面、像海浪一般的設計曲線、空中的花園綠地……你是否曾從另一個角度欣賞過泉州的“第五立面”——屋頂風光?換個角度看泉州,依舊是魅力滿滿。古城區的歷史厚重感與新城區的現代藝術感“珠聯璧合”,共同打造出了泉州的“頂部顏值”。

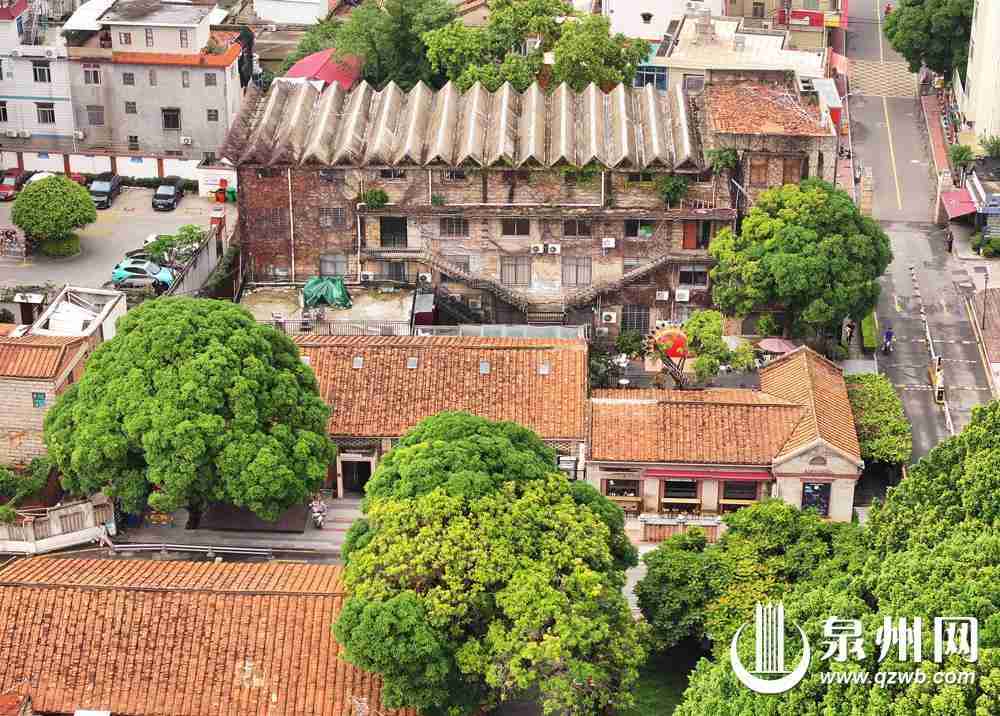

紅墻磚和紅瓦頂,燕尾脊和剪瓷雕,繪就了獨特的“泉州紅”風光。 (李菁 莊麗祥 攝)

1926年,20世紀著名建筑大師、城市規劃家柯布西耶將“屋頂花園”納入“新建筑五要素”中。正因如此,屋頂也被稱為建筑的“第五立面”。泉州的第五立面之美,既在古城區,也在新城區。每一位來到泉州古城的人,幾乎都會被傳統紅磚古厝所吸引。作為國內“最紅”的城市之一,紅墻磚和紅瓦頂,燕尾脊和剪瓷雕,繪就了連綿的“泉州紅”風光。而在新城區,金花人民廣場如一朵盛開的刺桐花綻放在海邊;晉江市第二體育中心則以絲帶般靈動的造型榮獲“魯班獎”;海絲藝術公園里的紅房子和綠房子,均是建筑大師的手筆。

近年來,泉州邁出了讓古城第五立面展新顏,讓城市屋頂利用更合理的步伐。通過出臺《泉州古城建筑第五立面整治修繕導則》,為屋頂的修繕美化立好“規矩”,并持續開展古城第五立面整治行動,提升古城“頂部形象”。在新城區,第五立面的空間資源正不斷被挖掘。屋頂花園、屋頂運動場、空中農場、屋頂咖啡館等業態“升空”,不僅為屋頂增綠添彩,也為市民提供了更加豐富的休閑和社交空間。

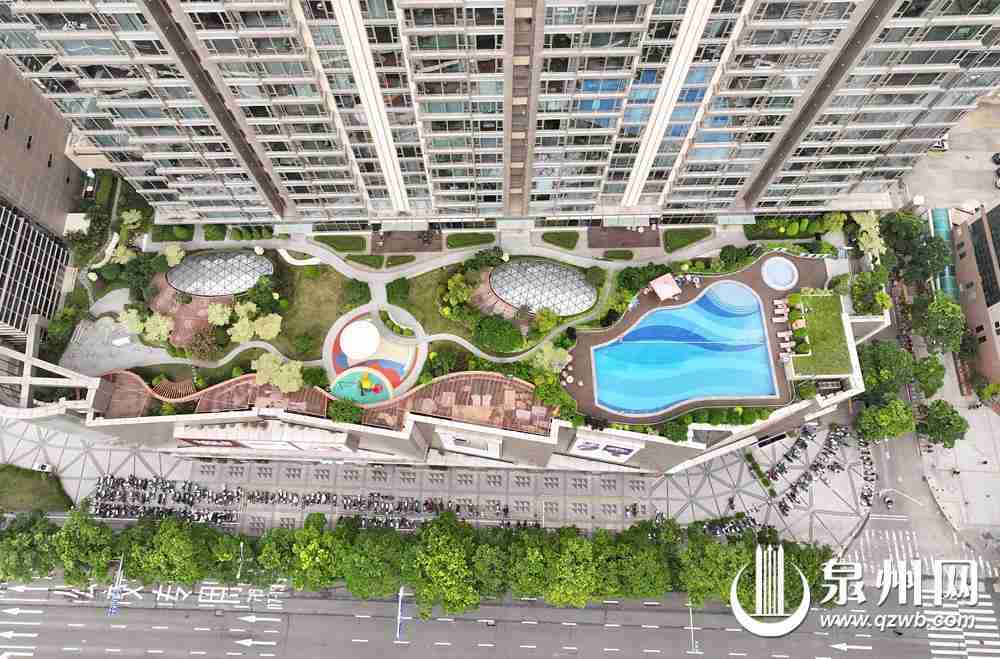

豐澤區南益廣場上的空中花園 (李菁 莊麗祥 攝)

其實,早在10多年前,我國就已經有了與城市第五立面的相關政策,當時對第五立面的更新是為了增加城市綠色,緩解熱島效應。之后,國內有多個城市針對第五立面的凈化、序化出臺管理辦法和修繕指導意見。如今,第五立面更新再次升級,美觀、休閑、生態、業態等成為“玩轉屋頂”的關鍵詞。多位專家表示,泉州可以在打造第五立面時融入更多泉州傳統文化元素,注重功能性和美觀性的融合。如將屋頂設計成可觀賞、可休憩的公共空間,成為市民和游客了解泉州文化的窗口;在引入新業態時,則應優先考慮非遺體驗項目和具有泉州特色的產業,讓這些空間不僅具備實用功能,還能成為城市文化的承載體。

城市之美,是立體而豐富的。第五立面之美,呈現出泉州城市“頂部顏值”。

泉州積極塑造第五立面秩序風貌

厝頂古韻新潮 風景這邊獨好

閩南俚語說“厝頂上有出戲”,說的就是泉州第五立面——屋頂上的精彩。古城區連片的燕尾脊與紅磚厝頂構成了獨特的“頂部風景”;而新城區則通過不同于傳統坡屋頂的曲線美,以及多元業態的上場,帶來了與眾不同的視覺享受。空中看泉州,頂部風光獨好。

晉江九十九溪都市田園會客廳(小紅書用戶“Frank住在鱒魚街” 供圖)

古城印象

“泉州紅”連綿不絕

燕尾脊曲線優雅,正脊兩端翹起,形似上弦月,尾端分叉為二,如燕子尾巴;厝頂的剪瓷雕色彩艷麗,造型生動……航拍下的泉州古城,紅磚砌墻、紅瓦鋪頂、燕尾飛檐,交織成景。觀賞泉州古城的第五立面,賞的是“紅磚白石雙坡曲,出磚入石燕尾脊”,屋脊的曲線美與“泉州紅”交相輝映,形成獨一無二的風景。

折板屋頂,形成折紙的輕巧感。(李菁 莊麗祥 攝)

“古城里的古建比如開元寺、文廟和幾處城門等,傳統古民居和仿古民居,帶折板屋頂的工業遺產比如源和堂1916里的電視機廠、麻袋廠等,都是從空中看泉州的精彩看點。”泉州師范學院美術與設計學院環境設計方向講師蔡舒翔說。

泉州最傳統的古厝形態是合院形的,房屋中有天井。(李菁 莊麗祥 攝)

蔡舒翔介紹,泉州古城里傳統民居的屋頂經過了多個階段的發展變化。最傳統的屋頂形態是合院形的,房屋中有天井,比如泉州傳統的古大厝和手巾寮。番仔樓出現后,部分房屋的屋頂采用了平屋頂和坡屋頂結合的方式,坡屋頂通常在主廳上方使用,平屋頂露臺則可以用來種植花草。隨著時代發展,泉州的華僑住宅屋頂設計也變得“復雜”,如鯉城區華僑新村里,有多座洋樓的屋頂為多坡、多向的形式,“拗”出了更別致的造型。隨著石結構房屋增多,平屋頂也逐漸流行,搭配了各式各樣的圍欄。此外,泉州古城的第五立面還能看到“多層次”的景觀效果,部分僑厝采用退臺式建筑設計樣式,房子外形就像臺階,建筑面積由底層向上逐漸減少。

咖啡館、餐廳等業態入駐,將古城屋頂變成花園庭院。(李菁 莊麗祥 攝)

如今的古城,第五立面除了保持“原始美”,還融入了“創意美”。隨著咖啡館、民宿、餐廳等業態入駐,古城的屋頂或被扮成花園庭院,或增加了藝術裝置,平添不少新的趣味。登上天臺,品味泉州,拍照打卡,已成為市民和游客游覽古城的“必修課”。

為了保護“泉州紅”,2022年5月,泉州市住房和城鄉建設局發布《泉州古城建筑第五立面整治修繕導則》(以下簡稱“《導則》”),為泉州古城范圍內既有屋面的整治、修繕和提升提供科學指導。《導則》的主要起草人員、泉州市規劃設計研究院設計師歐陽一博介紹,古城范圍內,西街周邊片區傳統紅磚大厝特色風貌成片保存,建筑屋面多為閩南傳統樣式;中山路騎樓風貌延續至今,建筑屋面多為騎樓部分的平屋面和后部的平坡屋面結合;華僑新村洋樓別墅獨具特色。《導則》發布是為了塑造肌理清晰、整潔有序的第五立面空間秩序,營造與自然山水和諧相融、與歷史文化交相輝映、具有高度可識別性的第五立面風貌。

《導則》還提出了凈化、序化、彩化和綠化要求,即對屋面太陽能熱水器、空調主機等附屬設施進行歸類有序擺放和隱蔽處理,塑造肌理清晰的空間形態;調整與傳統風貌相沖突的屋面色彩和材質,優化第五立面整體形象;對符合條件的既有建筑屋頂,可實施“屋頂鋪綠”,改善環境質量,提高生活品質。

在《導則》發布前,鯉城區已于2021年率先開展了第五立面品質提升行動,對中山路及29條街巷改造項目周邊建筑進行整治,著力打造古城首個第五立面整治示范區,讓0.9平方公里范圍內屋瓦相連,“泉州紅”連綿不絕。這兩年,古城第五立面品質提升繼續,古城區6.41平方公里范圍內的公共建筑、商業建筑、民宅等各類建筑均在整治范圍內,西街及29條街巷改造項目周邊重點整治。

新城風尚

“潮”屋頂點綴都市風采

在泉州的新城區,第五立面的美來自極具設計感的當代建筑,以及屋頂在融入城市休閑、運動、餐飲等多元業態后所呈現出來的風景。

金花人民廣場是復式花瓣平面體系(泉州晚報資料圖)

環灣面海攬盛景的泉州金花人民廣場,是新城區的地標性建筑,也是空中看泉州時不能錯過的風景。廣場以“文化刺桐”為設計理念,從空中俯瞰宛如刺桐花——泉州大劇院、泉州市圖書館、泉州市科技館和泉州東海工人文化宮等四大主體建筑形成具有向心性的復式花瓣,地下商業、下沉廣場作為次花瓣,共同形成具有向心性的復式花瓣平面體系。室外景觀設計仿生刺桐花和鯉魚元素,將泉州地方文化、城市特色與現代建筑相結合,讓“刺桐之花”在新城綻放。

晉江市第二體育中心入選“魯班獎”(泉州晚報資料圖)

說起泉州新城里的屋頂風景,不得不提的還有獲評“魯班獎”的晉江市第二體育中心。這座體育館的外形以“一帶一路”為設計靈感,生動體現“靈動絲帶”的美學。臨水而臥的場館宛如水絲帶上的璀璨明珠,訓練館與室外平臺就像起伏的海浪;場館內的景觀與建筑錯落有致,體育館、游泳館兩座主體建筑則鑲嵌在高低錯落的水流中;訓練館、運動員生活區采用地景建筑設計手法,隱匿于生態綠坡下,種植屋面既能緩解熱島效應,還美化了空中景觀。

海絲藝術公園紅房子(圖片來源:臺商區論壇)

類似這樣的高水準之作,在泉州并不少見。在臺商投資區的海絲藝術公園里,“紅房子”和“綠房子”的屋頂是專屬于泉州的兩抹亮色。據了解,在海絲藝術公園規劃之時,建筑與美術史學者、中央美院建筑學院客座教授王明賢向家鄉泉州推薦了王欣和朱锫兩位設計師,設計出了別具特色的兩座建筑。中國美術學院王欣設計的“紅房子”建筑通體色調選取紅色,這也是泉州建筑里最直觀的元素之一。“紅房子”模擬了泉州傳統大厝建筑優雅平緩的屋頂曲線,屋蓋為海浪形狀,體現了泉州的山海文化。朱锫建筑事務所設計“綠房子”,在視覺上借鑒了中國園林的假山造型,由一個個方方正正的矩形,錯落有致地組合而成。王明賢表示,這兩座建筑具有很高的藝術水平,紅房子保留了泉州最美的屋頂曲線,又運用了現代的表達方式;綠房子將中國山水園林的造型融入,又是現當代裝置藝術,讓人感受到中國古典與現代建筑的融合。

古城很多天臺改造成咖啡休閑場所 (李菁 莊麗祥 攝)

源和堂內的空中游泳館(李菁 莊麗祥 攝)

在泉州,現代多元業態的加入,也為第五立面創造出了各色風光。在鯉城區浮橋街道王宮社區谷里天臺咖啡,斑馬線、紅綠燈、路牌、直升機停機坪等時尚街區元素被搬上屋頂;在鯉城區鯉中街道源和堂1916的天臺上,藍色的游泳池在藍天白云的映襯下波光粼粼;在豐澤區東海街道東海供銷社天臺上,科技感滿滿的空中菜園碩果累累……

蔡舒翔介紹,屋頂空間作為城市空間拓展的重要對象,可以打造出屋頂花園、屋頂農場、屋頂運動場、屋頂游樂場、屋頂商業、屋頂藝術裝置等多種模式。“第五立面在城市生活里還可以創造出無限可能。比如,在將屋頂規劃成休閑、運動場所的同時,可以考慮結合慢行交通系統讓自行車能夠騎入建筑中,給騎行者創造點對點的便捷交通。”據悉,澳洲墨爾本一家健康保險公司,就在辦公大樓里設計了專門的騎行坡道;英國倫敦則在現有的鐵路上方,設計建設了自行車專用的“高空單車”的高速公路;四川成都的西村·貝森大院有一條架空休閑跑道,騎行者可從地面騎到10層的屋頂,繞著屋頂的車道環游整座院落;上海崇明島自行車博物館邊緣設置了寬大的騎行車道,人們可以騎著自行車來回于地面與屋頂之間。

專家觀點

泉州打造第五立面大有可為

青年公共藝術家、北京敘述空間公共藝術事務所創始人盧遠良認為,“文化”二字是泉州開發第五立面的關鍵詞。打造具有泉州特色的第五立面,給市民和游客帶來了更有趣的文化體驗。

“申遺成功后,泉州游客暴增,尤其是西街,游客的密度非常大。如何引導游客穿行于古城的‘毛細血管’之中,到街巷深處探索真實的泉州很有必要。第五立面對于文旅來說是一個很好的發展空間,我們可以向天空要‘地’,打造一條‘空中看泉州’的游覽線路,在有條件的古城第五立面上加入非遺展演、展覽、公共藝術等文化體驗形式,還可以融入傳統文化體驗,展現泉州特色產業的多元業態。”盧遠良表示,目前,泉州古城里已經發展出了一些可以觀景的第五立面,但仍缺乏“有趣的規劃”,想要打造出能夠讓人深入了解泉州的第五立面,還需精雕細琢的設計。

對于泉州新城區第五立面的規劃,盧遠良表示,一定要避免“抄作業”,新城區不要一味地追求“新”,應結合泉州的地方特色,打造獨一無二、具有煙火氣的第五立面。“應該將泉州的傳統文化融入到新城區的第五立面規劃中,將古城的內涵延續到新城,讓市民和游客在享受新空間的時候,也能體驗到泉州特色。”

目前,泉州已經出臺了《泉州古城建筑第五立面整治修繕導則》,盧遠良認為,新城區的第五立面規劃也需要政府出臺相關的規劃、發展指導意見。“哪些屋頂適合做空中花園,什么樣的屋頂更適合做文化體驗空間,都需要專業的指導。市民積極參與和政府的有效指導相結合,才能做出美觀與實用性兼具的第五立面。”

王明賢提出,可以將庭院花園式公共藝術運用到泉州第五立面的規劃和實踐中。作為當代新型的中國未來的生活藝術方式,庭院式花園式公共藝術將集合策展人、公共藝術家、建筑師、園林景觀設計師、園藝師、人類學家、社會學家、經濟學專家、中國生活方式研究者、大眾市民等共同參與。通過在住宅小區、城市公共建筑以及城鄉文旅融合空間的第五立面上運用,從而打造容納豐富生態活動的住宅公共場域,創造多重生活體驗;打造整合詩意形態、文化表達、公共功能和生態修復的場域,滿足交通、運動、休憩、互動等多元化需求等。

庭院花園公共藝術在第五立面上的展覽方式和陳設手段,包括了展示傳統技藝、非遺體驗、動態機械裝置、動態雕塑、投影及燈光、交互式展示、展覽與演出有機融合等。王明賢表示,中國正處于城市更新及文旅融合發展的新階段,將庭院花園式公共藝術運用到泉州第五立面中,能夠在文化品質內涵的營造、個性化需求的呈現、在地文化的凸起、新型鄰里關系的構建等方面滿足公眾對生活方式與居住環境的新需求,提升泉州第五立面的文化內涵。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com