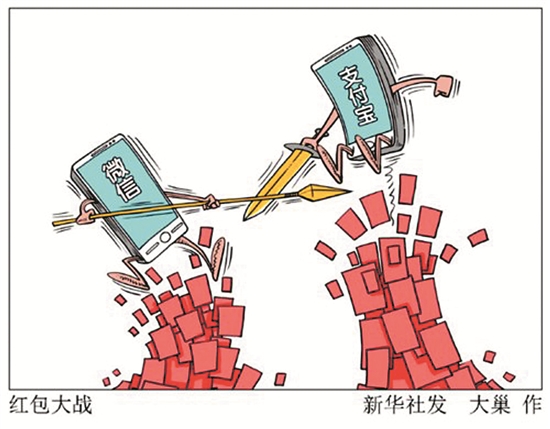

“明修棧道,暗度陳倉”,爭奪移動支付用戶——搶紅包打響羊年互聯網金融首戰

這個春節,一場搶紅包游戲讓無數人“瘋狂”。讓我們的過年方式悄然發生變化。(常江)

用戶歡天喜地“搶紅包”的同時,互聯網巨頭卻在“搶”我們的“錢包”,搭建各自的第三方支付平臺。(黃荷)

編者按

無論你喜歡還是不喜歡,你或者你身邊的人不知不覺在搶紅包中過了一個年。因為搶紅包,我們身邊也發生了一個個不可思議的故事:有的人一夜暴富;有的人因為搖紅包太用力不慎搖飛了手機,飛出去的手機又砸壞了電視機;有的人搶紅包搶出了對象……這個春節,一場搶紅包游戲讓無數人“瘋狂”。

用戶歡天喜地“搶紅包”,而互聯網巨頭卻不知不覺中“搶”我們的“錢包”,在瘋狂的背后,是一個潛力巨大的互聯網金融市場。一位網友如此感嘆:中國出現一個人民幣交易市場,交易量極大,每筆交易極少,流動性極高,風險極低,交易者心態極好,空頭與多頭不顧一切地向對方發錢,完全屬于人類歷史上前所未見的和諧盛世啊!

數據最能說明問題,微信官方透露,除夕全天微信紅包收發總量達10.1億次,央視春晚微信搖一搖互動總量達110億次,峰值達8.1億次/分鐘,祝福在185個國家傳遞了3萬億公里。

羊年春節,一個個紅包“罩住”了數億擁有智能手機的國人。

“搶紅包”擁有如此巨大的魔力,主要“歸功”于阿里巴巴、騰訊等互聯網金融企業的“大手筆”,他們套用了中國人春節發紅包的文化習俗,加入了“撒錢”“搶錢”“運氣”等娛樂功能,再利用人們“圖小利”和“好面子”的心理,最終攪熱了各色朋友圈子,甚至成功以“搶紅包”新習俗替代了“發紅包”的舊習俗。

戰爭烽火愈演愈烈

“紅包”個體金額雖然微小,但是玩起來總量龐大。互聯網金融企業可不是為了玩兒才來搞這個活動,而是憑借自身的用戶圈將之當成資本運作來“跑馬圈地”,“明修”紅包的“棧道”,“暗度”移動支付用戶接口的“陳倉”,并以此為契機搭建移動支付平臺、建立O2O生態系統。

最初,在PC互聯網競爭時代,阿里支付寶打敗了騰訊財付通,在網上支付領域“封王”。2014年,騰訊試圖借助“發紅包”翻盤,就是要撼動阿里的移動支付地位。

今年春節期間,支付寶發力“搶紅包”,意圖明顯在于反攻微信紅包。相信今后類似的“戰爭烽火”在金融界一定會呈愈演愈烈態勢,會有更多的企業投放摻雜商業氛圍的紅包、購物券,或新的金融產品,以吸引用戶在支付終端癡狂地投奔到自己的“帳下”。

傳統銀行絕地反擊

如果說“余額寶”給銀行業敲響了警鐘,那么這次“搶紅包”則是拉響了聲音更大的“警笛”。在互聯網金融企業賺得盆滿缽滿的同時,金融體系中根基更深的傳統銀行也開始絕地反擊。

“或許這是你此生唯一一次搶銀行的機會”,建設銀行、招商基金、陽光保險、光大銀行、興業銀行等金融機構幾天來紛紛推出各種搶紅包模式,足夠的噱頭和多樣的互動“搶錢”形式受到大家追捧;線下支付“霸主”中國銀聯也聯手蘋果的Apple Pay向移動支付領域發起挑戰。此外,京東、唯品會、美團、藝龍旅行、大眾點評等各大電商平臺也不甘示弱,拿出各色代金券、紅包,讓大家搶得不亦樂乎。

可以看到,今年的“搶紅包”是互聯網金融企業的又一次堪稱經典的商戰案例,但其給人們生活帶來的娛樂和負面影響卻是共生的。搶紅包也許只是羊年的第一場互聯網金融之戰,而wifi則有望成為未來新商業的集市。相信今后圍繞wifi集市的貿易競爭還會層出不窮,甚至會成為“新常態”。所以,互聯網金融在創新過程中必須反思可能出現的負面弊端,同時還需要相關法規從制度層面加以規范,當然也需要人們增強抵御誘惑的定力。

(新華)

互聯網金融蘊藏極大潛力今年春節,“搶紅包”無疑是中國人熱衷的一個節目,其影響范圍實際比中國內地更廣,所有微信、微博、手機QQ和支付寶用戶,理論上都有參加搶紅包的可能。據稱,僅微信用戶就已覆蓋了180多個國家和地區。

大量資金離開銀行體系

據中國移動互聯網的四大超級入口(微信、微博、手機QQ和支付寶錢包)公布的紅包數據,在除夕當天,微信紅包收發總量達10.1億次,是去年除夕的200倍,在零點峰值,每分鐘有165萬個紅包被拆開。手機QQ方面則表示,除夕當天,QQ紅包收發總量6.37億個,搶紅包人數1.54億。支付寶方面的數據也相當可觀,在除夕當天,有6.83億人參與了紅包游戲,支付寶紅包收發總量超過2.4億個,總金額40億元。微博方面則有1541萬微博網友分享了由央視春晚及39位明星與商家送出的1.01億個紅包。

基于移動互聯平臺的這些最新變化,對商業銀行來說意味著什么?對于身為監管者的中國央行和銀監會來說,這又意味著什么?它會帶來什么樣的業態變化和市場空間?又會帶來什么樣的潛在風險?

對于傳統的銀行來說,直接影響就是各種紅包大戰帶動了大量資金流出銀行,進入第三方支付平臺。究竟有多少紅包資金沉淀在外?目前還缺乏權威的數據。但從微信推出的“零錢”功能及使用的便利性來看(與支付寶錢包的存儲功能相同),沉淀資金的數量應該相當可觀。消費市場也隨之出現了調整。有不少小朋友,既沒有任何銀行卡,也沒有綁定支付賬號,但靠著在春節期間從微信紅包搶來的數百元,通過“零錢”系統居然都消費了出去!利用微信錢包的功能,能夠極為便利地實現點對點或點對多的定向轉移支付。

據有關學者的估算,這次春節紅包,主發紅包者發送的紅包是其收到紅包的大約4—5倍,這意味著富裕者和年長者對年輕人超過百億元的轉移支付。值得注意的是,這些過程都完全發生在銀行業務之外。即使這些錢最終都回到了托管銀行,但對于商業銀行而言,“便宜錢”變成“貴錢”的影響也不容忽視。

顛覆既有產業格局

對于監管者而言,“搶紅包”所代表的移動互聯金融也帶來了全新的監管任務。微信錢包、支付寶等與移動終端的結合,使得消費環境迅速便利化,進入門檻極低,這使得大量缺乏認證的人進入到了無線互聯金融領域。

安邦咨詢特約經濟學家鐘偉認為,考慮到中國法律系統對線上和線下監管的巨大差異,考慮到中國在移動互聯基礎設施方面的持續投入,這使得移動互聯有可能打破逐步固化的利益格局、階層格局和產業格局。覆蓋全球180多個國家的微信春節紅包,使人們有理由對中國移動互聯網的未來寄托更高期望,尤其是在全球國家的精英和普通民眾都難以理解微信紅包時更是如此。

從羊年春節的紅包大戰來看,微信是最大的贏家。微信春節紅包的派發次數在百億筆,從交易筆數和單位時間交易筆數的強度看,這種飽和峰值下運行的能力,都與銀聯和支付寶處于同樣的量級。從各種移動支付的表現來看,為移動商業模式的擴張,移動支付已經做好了準備。

不過,監管面臨的風險也同樣存在。鐘偉指出,應該看到,微信支付借助春節紅包在全球的巨大成功,不是互聯網金融能跨國落地,而在于微信是作為社交APP而落地的,而微信支付則鑲嵌在其中。國外金融監管當局并沒有立刻明白過來,沒有要求海外微信支付落地需要的金融監管許可。但從支付寶在走出國門的四處碰壁看,微信支付也會面臨同樣的命運。如果中國互聯網金融企業不能徹底清理自身在遠程開戶、匿名、洗錢、虛擬發鈔方面的漏洞、誘惑和沖動,那中國的互聯網金融就難以擺脫先天性的心臟病。

匿名賬戶監管難度大

值得注意的是,微信支付方式的出現,與支付寶的購卡充值方式已有很大不同——支付寶是依托銀行卡系統而存在的,而微信不同,微信支付包含零錢賬戶體系和銀行卡體系兩大賬戶體系,前者包含廣泛的匿名賬戶,Q幣充值還意味著零錢賬戶對騰訊而言是余額開放賬戶,而不是轉接支付賬戶。不僅如此,零錢賬戶體系和銀行卡賬戶體系是打通的。微信支付賬戶中還包含著從QQ平移過來的客戶,以及大量非實名手機,甚至海外手機的客戶,并且Q幣仍可為零錢充值。因此,與支付寶一樣,微信支付也無法避免虛假交易和資金匿名轉移的問題。

從監管意義上來看,支付寶和微信支付的便利性,都是通過綁定銀行卡,對原來銀行網銀或手機銀行的強有效、強安全的實名認證,進行了最大幅度的弱化而帶來的。對于賬戶是否實名強驗證還是弱驗證,是造成手機銀行和微信支付便利性差異的關鍵。正如前面所言,微信支付所支持的低門檻認證,也會帶來監管難度的加大。

春節“搶紅包”大戰實際上是中國的移動支付發展的一次強刺激,它彰顯了中國移動互聯金融市場發展的極大空間,以及未來有效監管的挑戰性。 (中證)

溫馨

提醒

網上搶紅包有歡樂也有陷阱

綁定銀行卡看清流程

過年期間,微信、微博上的搶紅包著實讓一些市民享受了一把“天上掉餡餅”的快感。不過,一些不法分子也瞄準這一時機,將“紅包”掉包成陷阱。市民蘇女士在正月初一就遭遇了這樣的事。

“恭喜你中了802元紅包,請點擊下一步,輸入賬號信息。”從大年三十開始,蘇女士和家人就一直沉浸在搶紅包大戰中,玩得不亦樂乎。所以,當她在微信圈中看到了這條數目不小的紅包后,便不假思索地點擊了。但一分鐘后,蘇女士等來的不是紅包的確認消息,而是銀行卡被轉賬3000多元的短信通知。蘇女士這才發現自己被騙,立刻查詢銀行卡消費記錄,但為時已晚。

還有市民郭先生反映,一些派送紅包活動最終變成一場忽悠。隨后,記者采訪一名精通微信搶紅包的數碼達人。他告訴記者,微信的紅包都是在玩家獲取微信紅包后自動存入微信“零錢”渠道,再由零錢進入銀行卡。綁定銀行卡的流程,并非在紅包活動頁面填寫銀行卡信息,而是進入微信“我”—“錢包”中綁定。(津報)

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com