千年古調注“新聲” “后生家”接棒泉州方言吟誦

在古代影視作品中,私塾先生帶著學生吟詩誦詞,搖頭長吟,陶醉其中的場景大家并不陌生。《論語》《墨子》里都有“誦詩三百”之說。

泉州話孕育于漢魏,形成于南北朝,至唐宋時成熟,被譽為古漢語的“活化石”。用泉州方言吟誦唐詩宋詞自古有之,它以唐朝中古音為標準音,用文讀音方式吟誦流傳至今,盡顯唐音遺韻。

閩南方言吟誦進校園(視頻截圖)

日前,第七批泉州市級非物質文化遺產代表性項目名錄公布,“詩文閩南方言吟誦”項目入選。而早在2022年11月,蔡勝鐵、李麗敏、許長鋒、李梅英等中心成員在中心老領導和方言專家支持下,就把這一泉州傳統吟誦經典詩文的學習方法帶入校園,進了課堂,相繼在泉州市第二中心小學、泉州市第二實驗小學、昇文小學等舉辦了興趣班,創辦了“吟詩社”,前后共有100多位同學參加了學習,傳承古樸的吟誦讀書方法。

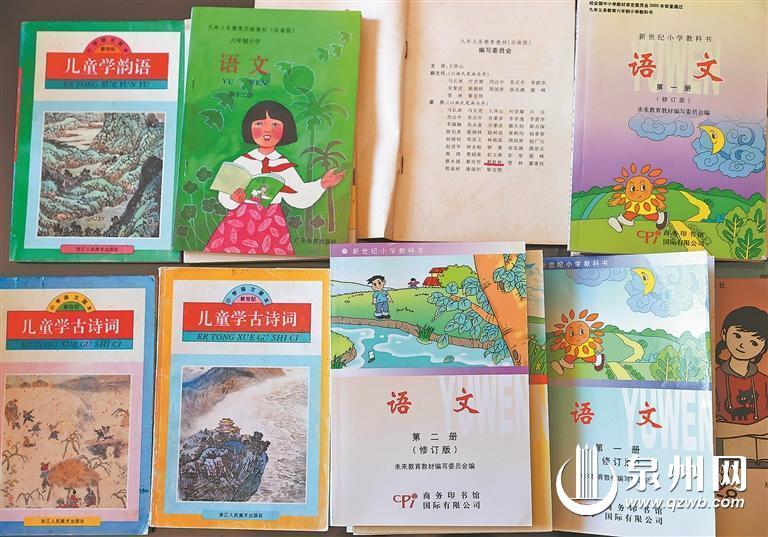

蔡勝鐵老師曾作為未來教育教材編寫委員會編委,參與編撰過小學《語文》《兒童學古詩詞》等教材,非常看重兒童啟蒙教育。

【入選非遺】

泉州方言吟誦流傳千年

“搶救”傳統文化迫在眉睫

“先記憶、后理解,先整體、后部分,這是高效的教育與學習方法,泉州方言吟誦代代相傳,有著重大的文化價值,是寶貴的非物質文化遺產。”泉州歷史文化中心蔡勝鐵理事長介紹, 泉州方言古詩文吟誦的傳承,其意義在于搶救、保護中華經典傳承的方式,也找回了古詩文教學的固有方法。

詩文泉州方言吟誦是有節奏地誦讀詩文,以聲音展現詩詞韻律美,增強記憶與感染力,也是文人雅士抒情達意的重要方式。

蔡老師永遠記得,在七八歲時的啟蒙年紀,曾上過私塾的父親,就口口相傳地教他和弟弟、妹妹們用泉州方言吟誦詩詞,從唐詩、宋詞,再到古文(短文),父親傳授的吟誦調永遠記得。“他念一句,我們跟著念一句,反復吟誦,時至今日,教過的詩文都記憶深刻。”蔡老師說,“愛讀書、強體魄”是家庭傳統,孩子們的啟蒙學習就是從吟誦詩詞開始的。蔡老師兒子8歲時,身在美國的80歲爺爺就親筆書信,以《三字經》中的“勤有功,戲無益”來勉勵孫兒,要多誦讀古詩文,要背熟,打好基本功,兒子在小學畢業前就能背誦《滕王閣序》。在長輩的言傳身教下,家中形成了溫馨積極的學習氛圍,子孫后輩受益頗多,學有所成。

蔡老師認為,方言吟誦是一種良好的學習方式,它更注重詩文內在的節奏和語言的發聲規律,能幫助吟誦者更好地體會詩詞的內涵與音韻,更好地記憶古詩文,也能讓正宗的泉州方音得以傳承。而這些對年青一代大多是陌生的,因此對古詩文泉州方言吟誦的搶救性發掘與保護,培養更多的傳承人,已迫在眉睫。

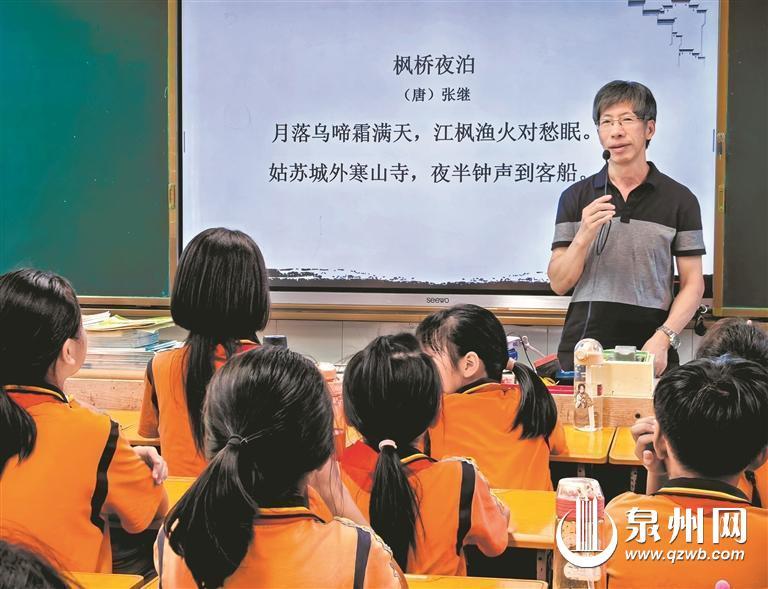

李麗敏老師在泉州市第二實驗小學、泉州市第二中心小學,為學生們教授詩文閩南方言吟誦。(李麗敏老師供圖)

【吟誦特色】

用“府城音”文讀音吟誦

編撰教材讓非遺更好傳承

每周二、周四下午,泉州歷史文化中心理事、泉州藝術學校教師李麗敏,都會風雨無阻準時來到泉州市第二實驗小學、泉州市第二中心小學,為學生們教授詩文閩南方言吟誦,教室里回蕩著富有韻律的古詩吟誦聲,恍如古時的私塾,師生通過吟誦沉浸在詩文賞析中。

78歲的李老師在泉州方音(方言)教學領域盡人皆知,自1984年起她就在泉州藝校擔任南音、梨園戲、高甲戲、布袋戲等泉州聲腔藝術專業的正音老師。2003年退休后,她繼續受聘于泉州師范學院藝術學院,教授15年的南音系正音課程。在她看來,講閩南語已出現斷層,搶救并傳承泉州方言,是她畢生的追求與責任。

2022年11月,在泉州歷史文化中心的牽頭發動下,泉州市第二中心小學《鄉音誦詩詞》正式開課,緊接著泉州市第二實驗小學“泉州音”吟詩社正式成立,由李老師授課,帶領學生傳承閩南文化,感受泉州鄉音古詩詞吟誦抑揚頓挫的韻律之美,就如她20世紀60年代前跟隨父親、大姐用閩南方言吟誦詩文。

“以泉州標準的‘府城音’來吟誦,每個字都要用文讀音,古韻才能呈現。”李老師介紹,隨著唐朝時期經歷的南遷,洛陽官音被帶到泉州。泉州方言在各縣區有著明顯的鄉腔差異,南音、梨園戲等都以泉州方音為標準音,且多用白讀音。文讀音相當于唐朝的中古音,用文讀音讀古詩,又遵照傳統詩詞格律“句分平仄,字關抑揚”的要求吟誦,平仄、押韻能體現得更淋漓盡致。泉州方言有7個聲調,韻母87個,聲母13個,1個零聲母。在方言吟誦中,要講究鼻音韻和入聲韻,吟誦的長短高低、節奏結構與詩詞的格律、漢語的聲調、文章的章法等關系密切。

在教學中,李老師用心選擇富有兒童情趣和贊美山川之美的詩文切入,以模仿入手,在學生心中播下傳統文化的種子。

擔任四十余載“正音老師”,李老師曾編纂出版《泉州方音教程》,如今她正專注于編撰教材《泉州方音吟誦詩文》,用國際音標來給詩文注音,在交流中形成共識,將這項非遺項目更好傳承下去。

閩南方言吟誦進校園(許長鋒老師供圖)

保留入聲字增加節奏感

抑揚頓挫中體會詩文情感

泉州歷史文化中心副秘書長、泉州詩詞學會常務理事許長鋒老師介紹,20多年前,他通過詩詞協會向老一輩學習方言吟誦并傳承。

許老師指出,閩南語的發源地是中古時期以中原河南洛陽為中心的周邊區域,俗稱“河洛話”。現在普通話中已經沒有入聲,閩南方言至今仍保留入聲字和葉韻,如“西風烈”的“烈”和“一”等,在吟誦時要短促,以增加節奏感。

閩南語中除了文、白讀音,還有一字多音,有平仄之分。如“遙看瀑布掛前川”中的“看”,在閩南語中讀平音,符合詩詞格律里的發音要求。

今年9月,許老師來到泉州市昇文小學,開展非遺教學。他發現,現在大部分學生的生活語境多為普通話,泉州方言接觸較少。吟誦教學中講究“會讀再吟”,要先對學生進行閩南語正音,對字詞反復校準讀音后,再教授吟誦技巧。學習中要注重抑揚頓挫,平仄音的長短,吟誦中將對詩文的理解融入其中。

“通過吟誦,能讓學生更深入理解詩文的創作背景和情感意境。”許老師說,對詩文的反復吟誦,不僅能加深記憶,更能舉一反三,內化為自身文化修養的一部分,潛移默化提升對閩南文化的認識,閩南語詞匯掌握多了,就能不斷矯正自己的閩南語發音,將優秀文化更好地傳承。

蔡勝鐵老師教授徒弟(梁女士供圖)

【拜師傳承】

“10后”拜師學吟誦

為傳統文化注入新活力

“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。”在蔡老師逐字逐詞的指導下,10歲的傅秉恒和6歲的妹妹傅韻文一起認真學習泉州方言吟誦,多首唐詩已能朗朗上口。傅秉恒母親梁女士介紹,孩子幼時在家里都用閩南語進行交流,上學后都說普通話,閩南語漸漸只會只言片語。秉恒上幼兒園時,會引導他背誦古詩詞。

2022年11月,詩詞泉州方言吟誦走進泉州市第二實驗小學,秉恒成為吟詩社學習班首批學員,經過近1年的學習后,他已能在學校進行吟誦表演,帶動其他學生的學習興趣。

在梁媽媽看來,孩子師承蔡勝鐵老師學習,就仿佛打開了一扇通往更傳統、更地道閩南方言吟誦的大門。

“許多經典詩文用泉州方言吟誦,會呈現出與普通話朗誦不同的韻律和意境,使人對國學經典有更深刻的認識和理解。”梁媽媽作為土生土長的泉州“80后”,也樂于與蔡老師和孩子一起,富有情感和韻律地吟誦,領略其中所蘊含的古樸韻味以及深厚的泉州方言文化內涵。

蔡老師表示,詩文閩南方言吟誦在被列入泉州市級非遺項目,并走進校園后,會吸引更多人關注和學習,這有利于培養孩子的學習能力,在傳承傳統方言吟誦技藝的基礎上,不斷創新和發展,既保留閩南語的精髓,也為這一閩南傳統語言文化注入新活力。

蔡老師表示在大家共同努力下,積極培養方言吟誦方面的人才,“搶救”和“傳承”泉州方言詩文吟誦,一定能做到。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com