【閩南“泉”味道】在泉州與“最閩南”古早味相遇

核心提示

中華食文化馳名世界,閩南菜系獨具特色。其中,泉州美食盡得精髓,正是最正宗的閩南味道。

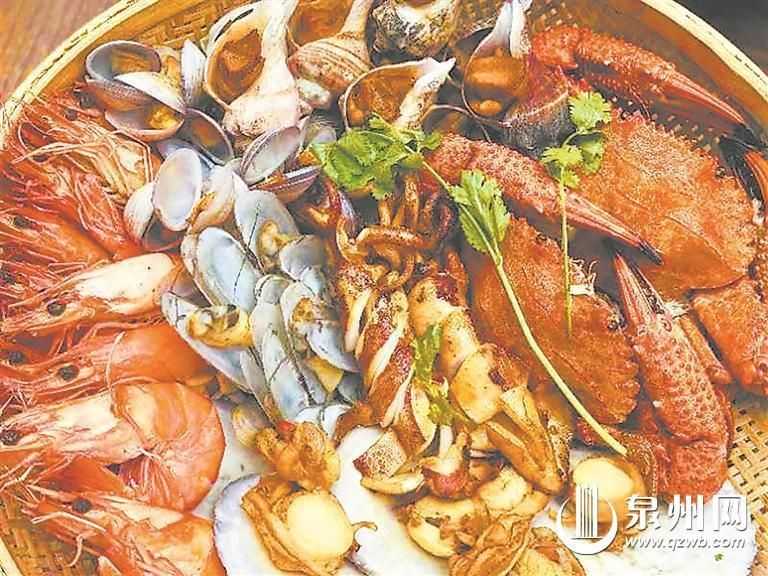

夕陽西下,漁船披著霞光,滿載大自然的饋贈歸來。邀上三五好友,聽著濤聲,吹著海風,品嘗用最簡單方式烹飪的最新鮮的海貨,是獨屬于泉州人的閩南式浪漫夏夜。

走在千年古城的大街小巷,不顯眼的老舊門頭或許藏著百年老字號的拿手絕活,淳樸如鄰家大叔的店主或許曾在央視《舌尖上的中國》講述幾代人對泉州味道的堅守,香氣四溢的小吃或許凝聚著循海上絲綢之路而來的異域風情。

宋元“海絲”韻,閩南古早味,沉淀在刺桐城人間煙火中。

泉州人的三餐四季

品閩南菜清鮮香脆

閩南菜色清鮮香脆,重調湯估料,口味清淡,酸甜適宜,同時擁有中西合璧風情。泉州人在烹飪之道上,就地取材,耕海而生,完美展現出了包容山海、融合中外、大味至簡的閩南飲食風貌。

“泉州突出的味道就是鮮。”《舌尖上的中國》總導演陳曉卿如是說。

泉州的飲食“入饌甘鮮海味多”(泉州晚報資料圖片)

晉江深滬國家中心漁港碼頭,漁船滿載而歸。(劉翼 許雅玲 攝)

在泉州人的味蕾記憶中,海的鮮味總是餐桌上的主角。看似樸實無華的泉州家常菜醬油水炣魚,就帶著直擊靈魂的鮮美。精選鯧魚、黃花魚等新鮮海魚,配以簡單的蔥姜,在醬油水里慢燉至熟透。簡單直接的烹飪過程,幾乎不加多余調料,卻最大限度地保留魚肉的鮮嫩,醬油的醇香與魚肉的甜美相互滲透,對泉州人來說是最佳的配飯菜品。

游客排隊購買泉州美食

閩南地域飲食特色不僅僅在高端宴席上,更在煙火氣濃厚的市井小吃中。泉州市區百年老字號車橋頭文阿水丸店里,新鮮上岸的鰻魚剔骨后,刮成魚泥,打成魚醬,擠成魚丸。魚丸筋道爽滑,鮮香十足,咬上一口,魚肉的清香在口中四溢。魚丸的湯底是精心熬制的骨湯,不搶鮮味的風頭,卻也不寡淡,正應了閩南菜的“清”與“鮮”。曾經,車橋頭是宋元時期刺桐港與陸上交通接駁的要津渡頭,車馬客商熙熙攘攘。如今,五湖四海的游客來到泉州,爭相品嘗美味。

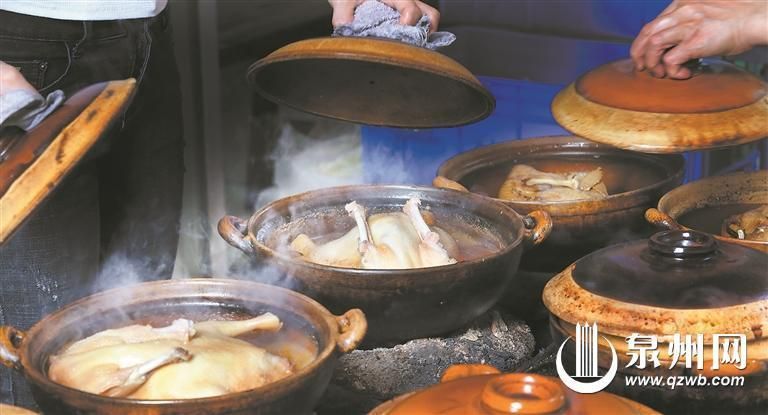

閩南菜的“香”,更是十分“霸道”地在泉州街頭呈現。中午時分,涂門街斯丹姜母鴨門前,食客的隊伍綿延上百米,老姜與鴨肉融合后散發的香氣不斷吸引客流。

姜母鴨

閩南醋肉

閩南人喜酸甜不喜辛辣,喜清淡鮮美不喜油膩。白蘿卜在閩南語中稱為“菜頭”,菜頭酸就是泉州人美好的酸甜記憶。白蘿卜切成長條形或者半圓薄片,加入鹽巴抓勻腌漬,放入白糖、白醋,入口爽脆,清甜中略帶酸味,滿足你對“可鹽可甜”的所有期待。

“番味”匯聚刺桐城

成就閩南百味餐桌

“番味”是閩南菜里繞不開的味道。作為曾經的“東方第一大港”,海上絲綢之路為刺桐城帶來了海外百味,這些“番味”又由泉州傳遍閩南。

宋元時期,來泉貿易的阿拉伯商人掀起牛肉美食風潮,咖喱等香料也從南洋而至。于是,加了濃郁香料燜燉的牛排成了清淡閩南飲食中“特立獨行”的存在。在泉州街頭,牛肉館林立,一碗咸飯、一份牛排、一盞牛肉羹,便是特色午餐的標配。

小朋友品嘗泉州牛肉羹

至于地瓜粉,那更是站在了閩南食物鏈的頂端,面線糊、牛肉羹、炸物,泉州小吃的代表作幾乎都離不開它。地瓜亦稱番薯,是舶來品。明萬歷二十一年(1593年),福建人陳振龍從呂宋(今菲律賓)經海路將番薯藤帶回。此后,番薯成了閩南主要糧食作物之一。

面線糊

早安面線糊,晚安地瓜粥,最溫暖的美味撫慰著泉州人的腸胃和心靈。泉州人的早晨,是從一碗面線糊開始的。在加了魚肉、蟹肉熬煮的高湯里,放入折碎的細面線,倒入用涼開水調好的地瓜粉,不停地用勺子攪拌,最終熬成味道鮮美的面線糊。食用時,加入另一樣舶來品——胡椒粉調味,香氣撲鼻、味道鮮美。結束一天辛勞后,來上一碗用新鮮地瓜或者是地瓜干熬制的濃稠香甜的地瓜粥,更是山珍海味都換不來的滿足。此外,酥脆的炸物、Q彈的地瓜粉團,無不需要地瓜粉的加持。

南宋泉州人林洪所著的《山家清供》中記載了不少外來食材,如胡荽(香菜)、胡麻(芝麻)、胡桃(核桃)和胡椒。在書中的104道菜中,就有不少調料用到了胡椒。馬可·波羅曾寫道:“如果有一艘要出售給基督教諸國而裝載著胡椒的船只進入亞歷山大港口的話,那么將有相當于百倍的船來到泉州。”

海風吹過,走在泉州的街頭巷尾,每一種美食都講述著閩南味道。潤餅菜豐富多樣的“內涵”,仿佛泉州文化的多元融合;印尼千層糕等漂洋而來的異域美食,在泉州落地生根,彰顯了這座城市兼容并蓄的胸襟。在這里,“最閩南”的味道成就了一幅“最世界”的美食版圖。

承襲閩南海味精髓

重現宋元餐飲美學

“沿海之民,魚蝦蠃蛤多于羹稻。”明代何喬遠所著的《閩書》這樣記載。與海洋深厚的緣分,使得泉州的飲食習俗逐漸形成了具有開放特色的獨特“海洋性”菜系,泉州的海味自然也是閩南菜的代表。《福建通志》中記載“魚鹽蜃蛤匹富齊青”“蟶蚶蚌蛤兩施舌,入饌甘鮮海味多”等詩句,就能看出泉州美食的海洋特性。

起源于泉州的海蠣煎,相傳由鄭成功發明,已有數百年歷史。它也是泉州先民“靠海吃海”的創意海鮮料理。海蠣煎選用個頭中等的海蠣,與雞蛋、番薯粉、大蒜一起調勻,煎至金黃。起鍋后,搭配甜辣醬食用,香脆細膩的口感就像海浪在舌尖舞動。在泉州,還有更多的海味美食給食客帶來味蕾狂歡,安海土筍凍、深滬魚丸、崇武魚卷、石湖紅膏鱘等,都是泉州人記憶中的海洋味道。

海蠣煎

《山家清供》中就有“蟹釀橙”“山海兜”等魚蝦蟹等海味食物的制作方法。2022年,以《山家清供》為藍本,由海絲文化專家、閩菜專家、烹飪大師等組成的專家團隊復原和創新的“宋元海絲宴”推出,共有16道菜品,包含蟹釀橙、黃芥末螺片、紅燒黃金鮑、龍騰四海、獅來運轉等,將“海絲”風味發揮得淋漓盡致。其中,蟹釀橙曾是南宋清河郡王張俊在府上為宋高宗所獻御筵中的一道菜肴。此道美味取黃熟的大橙子,截去頂部,剜去穰,以閩南特產海蟹膏肉填充其內,將橙子頂部蓋上蒸制。“蟹釀橙”如今已享譽四方,“黃中通理,美在其中”的精髓,突出了閩南風古早味的完美融合。“獅來運轉”則選材二十斤重獅頭鵝的鵝胸肉,與石獅蚶江石湖產的紅膏蟳的蟹肉、蟹膏融合,制成獅子頭。盛產紅膏蟳的石湖碼頭是宋元時期泉州港水陸轉運重要的外港碼頭,這道美味,講述著閩南人千百年來向海而生的文化傳承。

“宋元海絲宴”帶火美食和旅游業

節日食俗“全年無休”

一場文化傳承盛宴

泉州人重傳統,獨特的閩南節日食俗,被泉州人做成了日常美食。清明節的潤餅,一年四季都會出現在咱厝的餐桌上;端午節的肉粽,在泉州的街頭巷尾有數不清的小吃店售賣;正月十五的元宵圓,是泉州人離不開的甜點。

聰慧的泉州人將粽子發展成了想吃就吃的美食,且“凡能入料,無所不粽。”精選的糯米浸水后淘干備用,再調選半肥半瘦的三層肉,加蝦仁、雞蛋、香菇、海蠣干等,炒熟后用粽葉裹好,放入鐵鍋清水中煮熟。起鍋后,配以甜辣醬或花生醬,肉嫩不膩、香氣彌漫。泉州燒肉粽口碑遠揚,是許多在外拼搏的人朝思暮想的家鄉味。如今,侯阿婆肉粽、藍氏鐘樓肉粽、東街鐘樓肉粽……老字號肉粽店生意興隆。

春節的美食盛宴里,少不了一碗元宵湯圓。在泉州,元宵節的湯圓被稱為“上元丸”“元宵圓”,糯米皮包裹的花生碎、冬瓜糖、芝麻、蔥頭油、白糖、豬油制成的內陷,嚼勁有味,甜而不膩。據傳,元宵圓是南宋泉州城內的南外宗正司皇室后廚所傳。千年時光流淌,作為泉州人春節“壓軸大戲”的元宵圓已“全年無休”,泉州人對其的熱愛是不分“淡旺季”的。在金魚巷中華名小吃海絲金鳳湯圓的店鋪里,從早到晚都會有本地食客和外地游客的身影。一碗元宵圓,既可以是泉州人的早餐,也可以是泉州人的下午茶甜品。

傳統的味道,一直在延續。無論身在何方,泉州人對閩南味的執著從未減少。正是這一份執著,造就了“最閩南”的泉州味道。《舌尖上的中國》第二季中,石獅老華僑程世昆與妻子從美國回到家鄉。回鄉后,鄉親們為他們辦了一場“歸鄉宴”,精挑細選的12道泉州菜端上了宴席,桂花蟹肉、蠔仔煎、通心河鰻、油焗紅蟳、八珍芋泥、五香雞卷、石獅甜粿、深滬水丸……對于思鄉的游子來說,這是最濃烈的鄉愁。

食未?如果沒有,就在泉州停下腳步,嘗一嘗閩南古早味,品一品刺桐慢生活。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com