探索市場化大眾化,泉州非遺傳承活起來 火起來

隨著泉州非遺之城的影響力日漸擴大,來泉感受、體驗非遺文化的游客也日益增多。不僅老一輩的非遺傳承人依舊在各自的領域里發光發熱,年輕的群體也開始加入其中,紛紛做起了泉州非遺項目的文章,他們將泉州非遺元素創造性地應用到商業運營中,為門店生意增光添彩,吸引了大批游客駐足觀賞、體驗和消費,掀起了一股非遺體驗之風。

1

進博物館也進校園和社區

泉州珠繡多元賦能

大中小學生都從中受益

陳克忍將珠繡技藝帶進校園里

陳克忍的工作室“閩南繡娘”坐落于泉州西街新峰社區內,走進工作室,四塊醒目的牌匾映入眼簾:“泉州珠繡制作技藝傳習所”“第七批福建省非物質文化遺產——泉州珠繡制作技藝”“大學生社會實踐基地”“泉州市老字號企業協會理事單位”,展示了工作室在泉州珠繡領域的多重角色和成就。五十多年的堅守,成就了傳承人自身的技藝,也為泉州留下了一項珍貴的非物質文化遺產。

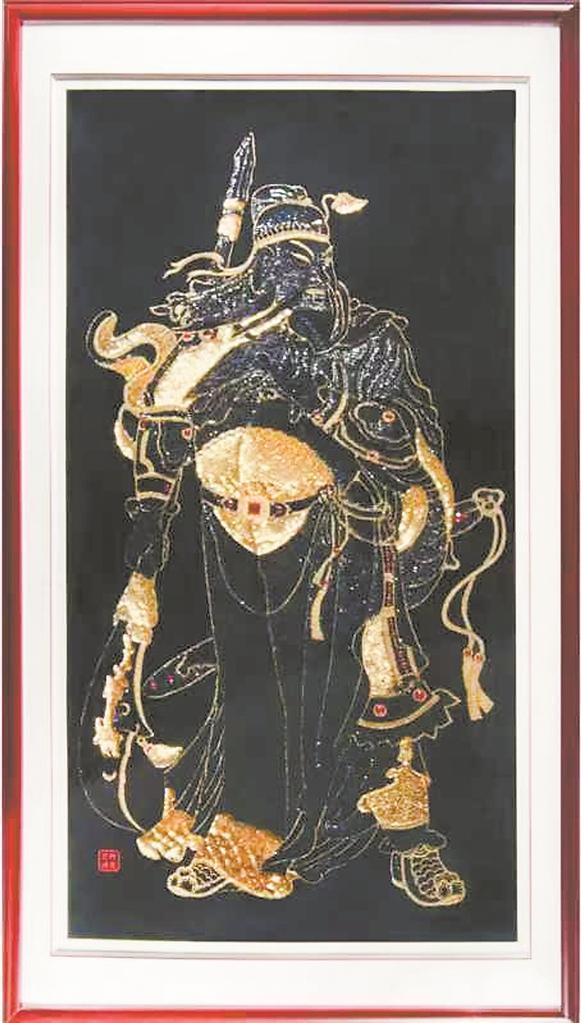

珠繡作品《關公》

工作室內,各種精美的珠繡作品琳瑯滿目:當下流行的簪花女頭飾珠繡、湄洲灣頭飾珠繡,還有閩南滴水獸、麒麟、神龍、菩薩等傳統圖案,也都成為指尖下的珠繡作品,凹凸有致、栩栩如生,極具觀賞性和趣味性。特別引人注目的是墻上掛著的一幅高1.76米、寬1.08米的巨幅珠繡作品《關公》,陳克忍介紹說,這件作品源于她兒子的構思,為了表現關公的俠肝義膽而作。“當時是把身體其他部位先繡好,臉部位置放到晚上夜深人靜的時候。”陳克忍強調說,繡關公這樣的人物作品時,要一氣呵成,“一口氣繡到底,才能更好地表現出人物的神態。”

在這里,幾個學徒正埋頭繡制作品。其中一位學徒正在制作工藝復雜的龍蟒桌裙,她是今年剛從閩江學院服裝設計專業畢業的楊慧,大學期間曾在這里實習,如今畢業了,便將珠繡當做自己的第一份工作。像楊惠這樣到工作室學習的學生來了一批又一批,陳克忍手把手地教,邊教邊講解繡法的來源和背后的故事,學生們聽得津津有味,繡得也更為投入。許多從工作室走出去的學生已經通過這項技藝發展了自己的事業。陳克忍說:“我樂于教,學生也樂于學,有些學生也會在這傳統技藝的基礎上做出一些創新的東西,這讓我感到很欣慰。”

“學藝先學德,要守住本分。”陳克忍說。如今,她不僅經常受邀到非遺館、博物館、社區等場所傳授技藝,還將技藝帶入大中小學和幼兒園校園。在校園教學中,她將珠繡技藝與學生核心素養培育相結合,既傳授技藝,也教學生做人的道理。她鼓勵學生在傳承中創新,讓珠繡技藝在現代社會中繼續發揚光大。

“珠繡技藝是泉州寶貴的非物質文化遺產,但如果沒有真正接觸到,可能會有距離感,現在珠繡進入課程,能讓孩子們認識珠繡、體驗珠繡,讓她們在感受指尖藝術、培養興趣愛好的同時,也放松放松心情,解解學業上的壓力。”陳克忍說。

2

凸顯“半城煙火半城仙”特質

用日歷點單

老黃歷有了新應用

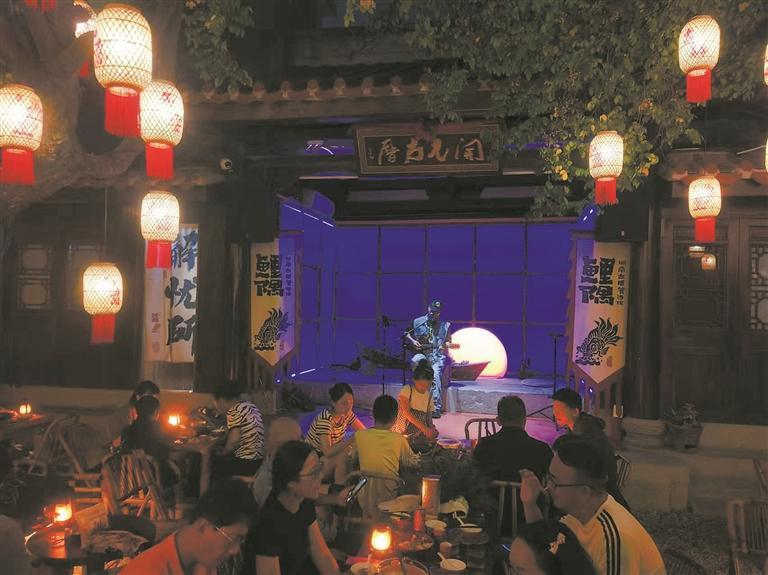

定期表演為顧客提供沉浸式的文化體驗

“好獨特的點單方式”“真的太有趣了,環境也特別好”“這也太City了吧”“種草了”……在小紅書上,泉州古城新開的一家閩南古厝餐酒館引發了熱烈追捧和評論,粉絲們紛紛贊嘆商家創意,留言要結伴前來打卡。這家店鋪是怎么點單的?好創意是怎么想出來的呢?記者來到這家網紅店一探究竟。

別具一格的日歷點單墻

走進位于鯉城區新華北路的這家閩南古厝餐酒館,首先映入眼簾的是一幅放大版的老黃歷頁面招牌,白底紅字的設計結合了店鋪名稱“鯉隅”,下方標注著店鋪提供的各種服務,包括下午茶、餐酒、民謠演出、南音表演和民宿等。招牌旁邊是幾尊石獅子樣式的下馬樁,象征“迎接顧客回家”之意。往里走,一條縱深式的花燈長廊,兩邊的墻面上掛滿了花燈,店家說,這個設計的靈感來源于泉州是一座光明之城,取“萬家燈火”之意。走過一段小型石拱橋,迎面看到一面“日歷點單墻”,上面掛著滿滿的日歷本樣式的單子:“鐵觀音”“閩南鹵味”“招桃花”……各式各樣的招牌食品、飲料明碼標價供顧客自由選擇。

“泉州是一座深具歷史底蘊的城市,我們在店鋪的形象設計上使用了很多當地的文化元素,希望能表現這種文化的深度。”餐酒館主理人大壯介紹說。泉州的民間信俗文化深深植根于當地人心中,店鋪也以此為主題,希望顧客在此體驗到“愛財愛己,風生水起”的美好祝愿。

建筑元素剪瓷片雕龍融入餐酒吧設計

店內還可以看到很多裝飾融入了泉州非遺元素:吧臺前一只3.18米高的剪瓷片巨龍雕塑,墻面上的“滴水獸”、桌面上的“財神簽”,包間命名為“臨漳門”“朝天門”等等,都被創造性地融到了餐酒館的設計里面。店內還設置了小舞臺,這里定期進行南音、木偶戲、泉州民謠等表演,為顧客提供沉浸式的文化體驗。

“整個設計過程歷時半年多。”合伙人王軍介紹道,“我們緊貼現代年輕人的需求,融入的這些泉州非遺元素,其實是希望餐酒館不僅僅只是一個提供吃喝玩的場所,它也可以是一個美學空間,為年輕人提供情緒價值和精神滋養。”

3

發展研學體驗館

泉州人有了創業新路徑

游客感受泉州更深一度

“我更愿意稱它為‘第三空間’,而不僅僅是一個喝茶的茶館或者是賣茶的茶葉店。”耽慢茶業品牌主理人陳美南這樣介紹她的非遺研學館。“雖然我們取名為耽慢茶業,但其實這里面有二十幾種非遺DIY可以供顧客體驗,除了茶飲品,這里也有一些養生類的閩南藥膳。”茶學專業出身的陳美南碩士畢業后回到泉州,創立了自己的茶品牌,做起了新中式茶調飲,將茶文化與非遺體驗相結合,形成了獨具特色的文化空間,吸引了不少年輕的非遺愛好者。

“我們研學館現在做的就是兩條線,一是體驗宋元時期的一些雅事,比如仿宋點茶、茶果子制作;另一條是一些小眾的非遺項目,比如篆香、制作香牌、香錘,其中篆香里的香就來自于鯉城區本土的小眾非遺項目——藥香。因為我們發現,現在很多年輕人也喜歡我們的優秀傳統文化,但是缺乏這樣的窗口。”陳美南表示,研學館希望能通過這種互動體驗,讓更多人接觸到泉州的傳統技藝,并推動這些技藝在現代生活中的應用。

山月手作館將國風與非遺DIY融合起來

無獨有偶,“90后”的徐幼梅也在泉州開設了一家“山月手作館”,將國風元素與泉州非遺DIY結合在一起。徐幼梅是一位古城媳婦,此前在幼兒園當教師。今年夏天,她正式開啟自己的創業之旅,出于傳承發展泉州文化的使命感和對泉州文旅市場持續火熱的看好,她將創業領域聚焦在了非遺手作。

記者近日來到位于古城花巷的山月手作館,徐幼梅正在制作放置香藥格子的標簽,一張老式木桌上面放置著徐幼梅自己手工做的作品,有團扇、書簽、畫作、木質掛件、拓印、螺鈿、掐絲琺瑯等等。

“我一直對手工、繪畫比較感興趣,創業也循著心之所向。”徐幼梅說,自己在開店前做過市場調查,發現目前很多手作館大多偏向現代風,而自己擅長且熱愛的是國風加非遺DIY,可以把傳承優秀傳統文化與挖掘市場空白很好地結合在一起。

游客體驗非遺手工品制作

雖然剛開業不久,但她的手作館憑借獨特的定位,吸引了不少游客駐足體驗,親自上手制作螺鈿、掐絲琺瑯杯墊、非遺拓印等手工作品。徐幼梅表示,希望通過這種方式,讓更多人了解并喜愛泉州非遺文化。“以后我會繼續挖掘國風非遺在不同場景下的應用和表現方式,希望在快節奏的時代,讓更多人了解泉州非遺手作的獨特魅力。”

人人都是自己劇本中的主角。有人演得風生水起,假作真時真亦假;也有人迷失在角色中,忘記舞臺之外還有更廣闊的天地。劇中賈福古連升三級,盡享風光,終究是浮華一場,淪為笑談。古城的戲窩子里,真正動人的是戲迷心中那份真誠的熱愛。臺上唱的是世事,臺下看的是人生。在熱鬧之中,人們尋找的正是那一點點真實的感悟。戲臺之外,才是我們真正的天地。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com