泉籍僑青楊志民投身抗戰(zhàn),于24歲英勇捐軀,其妻子與兒孫一直堅持追尋他的革命足跡

祖籍泉州的菲律賓華僑楊志民,于1937年回國投身抗日,后來在一次反“掃蕩”戰(zhàn)斗中英勇犧牲。1981年,得知楊志民犧牲的消息后,其妻與子孫三代人開啟了長達43年的“尋親”之路。

“尋親”之旅去年終于有了新進展。楊志民的孫子楊正紅通過陜西旬邑縣委黨史研究室的幫助,幾經(jīng)波折,終于找到了楊志民部分革命史跡。今年下半年,楊正紅受邀前往陜西,追尋爺爺生活和戰(zhàn)斗過的足跡。

泉籍菲律賓華僑 回國抗日犧牲

2023年7月,為紀念陜北公學在陜西省旬邑縣辦學85周年,旬邑縣委黨史研究室拍攝了微視頻紀錄片《戰(zhàn)火中的大學——陜北公學》。視頻發(fā)出幾天后,“旬邑黨史”公眾號的后臺收到了一條特殊的留言:“我的爺爺楊志民是華僑抗日英雄,曾經(jīng)在陜北公學學習,我們在尋找他犧牲的地點,想得到您的幫助。”

經(jīng)過進一步接觸,旬邑縣委黨史研究室了解到留言者是楊志民的孫子楊正紅。

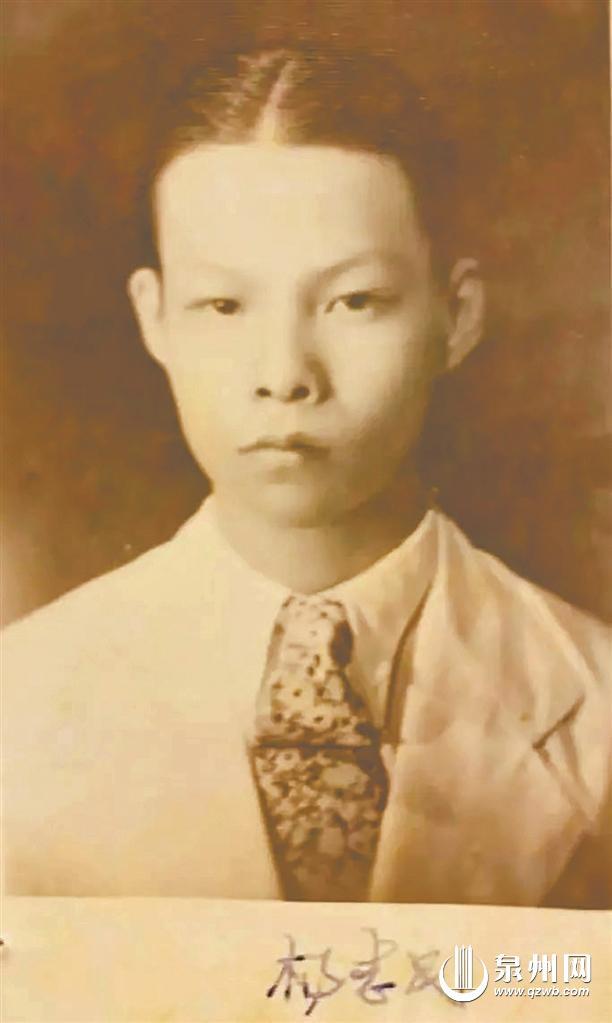

楊志民留影

據(jù)泉州文史專家鄭維明介紹,楊志民祖籍晉江縣南門外亭店村(今屬泉州鯉城區(qū)江南街道),1915年出生于菲律賓宿務(wù)市的一個富裕家庭。學生時代,楊志民廣泛閱讀進步書籍,接受進步思想,向往革命。

1937年11月,隨著抗日戰(zhàn)爭的全面爆發(fā),楊志民、旅菲華僑張極生(又名張清,南安官橋人)、蔡振聲(南安官橋人)、黃再成、孫權(quán)裕五位青年一起報名回國參加抗戰(zhàn),被譽為旅菲華僑青年“開路先鋒”。他們到達延安后,被安排在陜北公學進行為期四個月的培訓(xùn)學習。

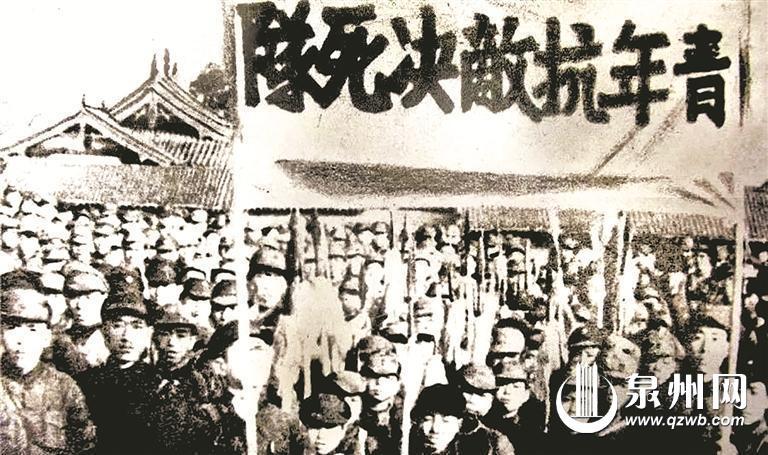

楊志民參加的山西青年抗敵決死隊

1938年3月,楊志民加入中國共產(chǎn)黨。他在陜北公學學習結(jié)束后,被抽調(diào)到陜北公學第22隊第一區(qū)隊擔任黨小組長。隨后,楊志民被分配到晉東南的抗日前線——山西青年抗敵決死隊。在此前的1937年8月,閻錫山接受中國共產(chǎn)黨的提議,在太原組建“山西青年抗敵決死隊”第一總隊。由薄一波任政治委員,牛佩琮任政治部主任,該部隊政工干部絕大多數(shù)為共產(chǎn)黨員擔任。

1939年,在一次反“掃蕩”戰(zhàn)斗中,年僅24歲的楊志民不幸中彈,英勇犧牲。

結(jié)婚14天 守望跨世紀

由楊正紅一條留言引出的“尋親”,還要從43年前說起。

1981年10月,楊志民的戰(zhàn)友安岱,經(jīng)多方打聽,找到了楊志民位于泉州市鯉城區(qū)江南亭店村的祖宅,并見到了楊志民的結(jié)發(fā)妻子黃速治。據(jù)他陳述,楊志民和他曾一起在陜北公學第22隊一區(qū)隊學習生活,后來楊志民成為他的黨小組長,但據(jù)其他戰(zhàn)友回憶,楊志民早在1939年就犧牲了。

聽到這一消息,等待了近半個世紀的黃速治失聲痛哭。原來,楊志民在1937年回國后,他的父母為了挽留兒子,便早早為他安排了婚事,希望他留在泉州生活。但楊志民一心報國,經(jīng)妻子黃速治同意后,還是在結(jié)婚的第十四天,悄然離開亭店。1939年,黃速治曾收到丈夫寄來的一張穿著軍裝的照片,之后便再未聽到他的消息。

楊志民故居

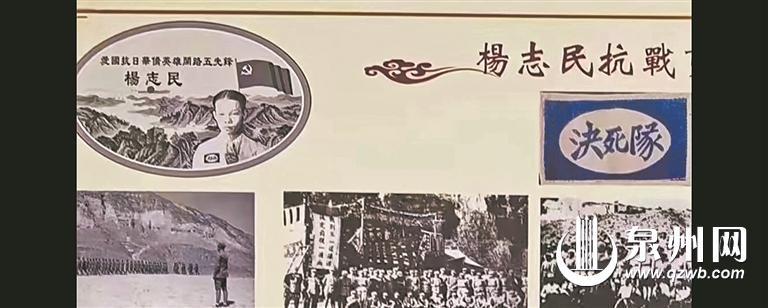

楊志民故居墻上有其事跡展板

從此,黃速治開始了漫長的等待。抗戰(zhàn)勝利了,全國解放了,改革開放了……她這一等,就是半個世紀,她的青春在等待中耗盡。白發(fā)漸生,望夫的姿態(tài)卻未曾改變過。

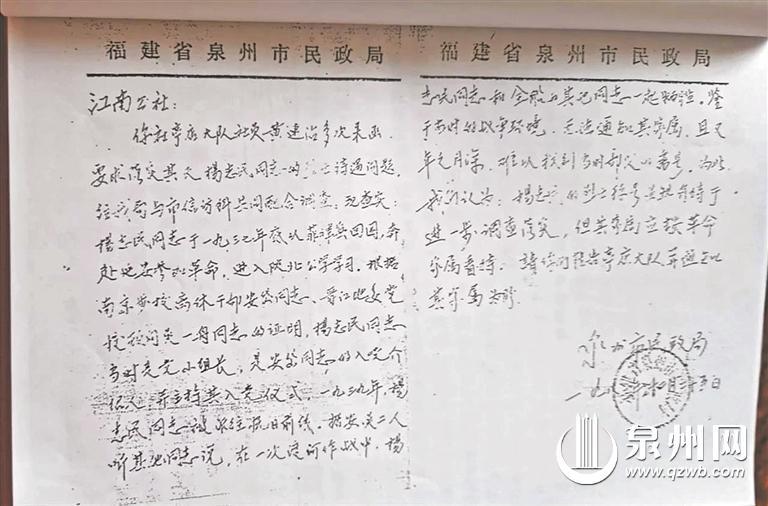

當年,在安岱的聯(lián)絡(luò)幫助下,黃速治寫信給曾在陜北公學學習、時任安徽省總工會主席陳慶泉,并轉(zhuǎn)交一份《請求調(diào)查落實楊志民情況的報告》。陳慶泉又將這份報告轉(zhuǎn)交給泉州市民政局,由于年代久遠,均無法查到楊志民生前所在部隊番號以及在哪次戰(zhàn)斗犧牲,但認定楊志民家屬應(yīng)按革命家屬對待。

1982年泉州市民政局回復(fù)信

2010年6月21日,黃速治在香港逝世,結(jié)束了她堅持70多年的守望。在生命的最后三十年里,她始終堅持尋找丈夫楊志民革命足跡,她用行動表明雖然他們在一起生活只有十四天,但她對自己的選擇從未后悔。因為黃速治的堅守,楊志民的抗日愛國故事得以讓更多的人知道。

三代接力 不懈追尋

黃速治未能親眼見到丈夫犧牲的地方,楊志民的后代卻依然沒有放棄尋找。楊志民之子楊棋龍從未見過父親,但他一直為父親感到驕傲,并通過收集書籍資料、查閱革命前輩回憶錄、向革命前輩發(fā)出求助信等方式,繼續(xù)尋找父親楊志民的革命足跡。

近些年,隨著年邁體弱,楊棋龍將追尋父輩革命足跡的任務(wù)交給了他的兒子楊正紅。楊正紅多次寫信到中央政府駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室、中共陜西省委統(tǒng)戰(zhàn)部、陜西省僑聯(lián)、中共山西省委統(tǒng)戰(zhàn)部,申請進一步協(xié)助尋找楊志民的線索。此外,他還通過互聯(lián)網(wǎng)向各地政府部門、社會團體組織以及個人求助,希望更多人關(guān)注愛國華僑的抗日事跡。

2023年7月上旬,旬邑縣委黨史研究室的干部接到楊正紅的求助后,第一時間與他取得聯(lián)系,并詳細了解了楊志民當年在陜北公學學習及在山西抗日前線的情況。隨后,研究室安排專人分別前往陜北公學總校舊址(延安)和陜北公學分校舊址(旬邑縣看花宮村)搜集相關(guān)資料,走訪詢問相關(guān)工作人員。有關(guān)人員根據(jù)楊正紅提供的線索,致電聯(lián)系位于沁縣的山西青年抗敵決死隊紀念館,查找在1939年犧牲的革命烈士中是否有年齡相近的歸國華僑,同時安排黨史干部通過舊書網(wǎng)購買《崢嶸歲月——華僑青年回國參加抗戰(zhàn)紀實》一書,查找愛國華僑在陜北公學的相關(guān)史實。

經(jīng)過長達半年的認真搜尋、考證、走訪,可以證實當時有100多名華僑在陜北公學學習,他們分別來自菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、緬甸、新加坡等國家,并成立了陜甘寧邊區(qū)最早的華僑組織——陜北公學華僑聯(lián)誼會。但或許是楊志民在陜北公學或山西青年抗敵決死隊已改名,并未查找到關(guān)于他的更多線索。

2024年3月初,旬邑黨史干部秦玉龍趁著出差的機會,在深圳見到了楊正紅,并向楊正紅詳細介紹了近半年的調(diào)查結(jié)果。楊正紅將自己和父親整理的關(guān)于楊志民的珍貴資料交給了秦玉龍。

“我奶奶沒能等到去爺爺犧牲的地方看一看,我父親八十多歲了,也一直盼念著!”楊正紅感慨道,他請求旬邑縣委黨史研究室繼續(xù)幫助尋找爺爺?shù)母锩€索。

經(jīng)過半年的查尋以及在深圳的談話,旬邑縣黨史干部們都被愛國華僑在民族生死存亡之際棄家紓難的報國情懷和獻身精神所感動,也被楊家三代人的尋親精神所打動。

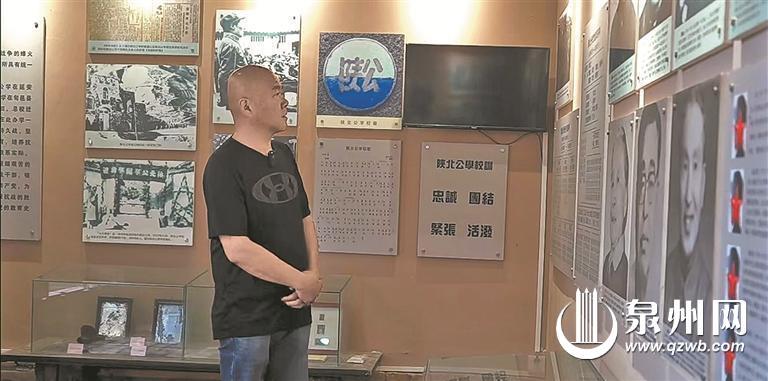

楊正紅參觀陜北公學

為了傳承紅色基因,賡續(xù)紅色血脈,讓更多人了解愛國華僑為抗日做出的貢獻,今年8月初,旬邑縣委黨史研究室邀請楊正紅赴旬邑、延安陜北公學舊址走訪,重走先輩的革命足跡。

在簡陋的校舍里,在曾經(jīng)年輕的抗戰(zhàn)學子影像前,楊正紅眼里泛起淚花。他親眼見到了爺爺生活過的學校,仿佛聽到了黃土地上爺爺當年的抗戰(zhàn)口號;摸著木板床,聽著播放的當年歌曲,仿佛看到簡陋冰涼的午夜宿舍里爺爺火一樣的青春模樣。那二十歲的南洋富少,放下兒女情長,放下堂前父母,毅然投身國難,就是在這所學校里揮灑著青春的汗水,之后走上抗日的前方……

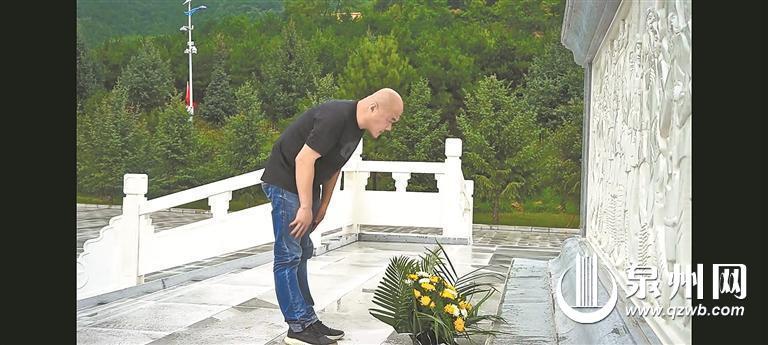

在馬欄革命英雄紀念碑前,楊正紅敬獻鮮花并鞠躬。

隨后,一行人又驅(qū)車前往馬欄革命舊址,這里曾是抗戰(zhàn)時期陜甘寧邊區(qū)關(guān)中分區(qū)的首府所在地。在馬欄革命英雄紀念碑前,楊正紅向革命烈士敬獻了鮮花。他說:“今天,我站在這里,不僅是緬懷我的祖父,也是致敬所有在抗戰(zhàn)中為國捐軀的先烈,是他們挺起了我們民族的脊梁。”為更多抗日愛國華僑尋親、弘揚愛國主義精神的路仍在繼續(xù)……

責任編輯:蘇慧敏

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com