省為民辦實事項目 市區(qū)東海無障礙設施樣板街道項目竣工

對殘障人士、老年人等特殊群體而言,舒適的無障礙環(huán)境,是他們融入社會生活的前提條件。作為今年省為民辦實事項目,豐澤區(qū)東海街道無障礙設施樣板街道項目日前竣工,為行動障礙人士打造了一個“出得了門、下得了樓、辦得了事、就得了醫(yī)、游得了園”的“15分鐘生活圈”。

在東海街道北星社區(qū),84歲的吳須阿婆用輪椅推著老伴在小區(qū)里散步。經過加寬、降坡等標準化改造,如今海星小區(qū)內所有樓棟和“黨建+”鄰里中心、物業(yè)服務中心、便利店、藥店、理發(fā)店的出入口都有了無障礙坡道,方便群眾通行。“原來這里有個坡很陡,現在很寬很好走,我從家里推輪椅出來也方便。”吳須說,她每天都要帶老伴下樓轉一轉。

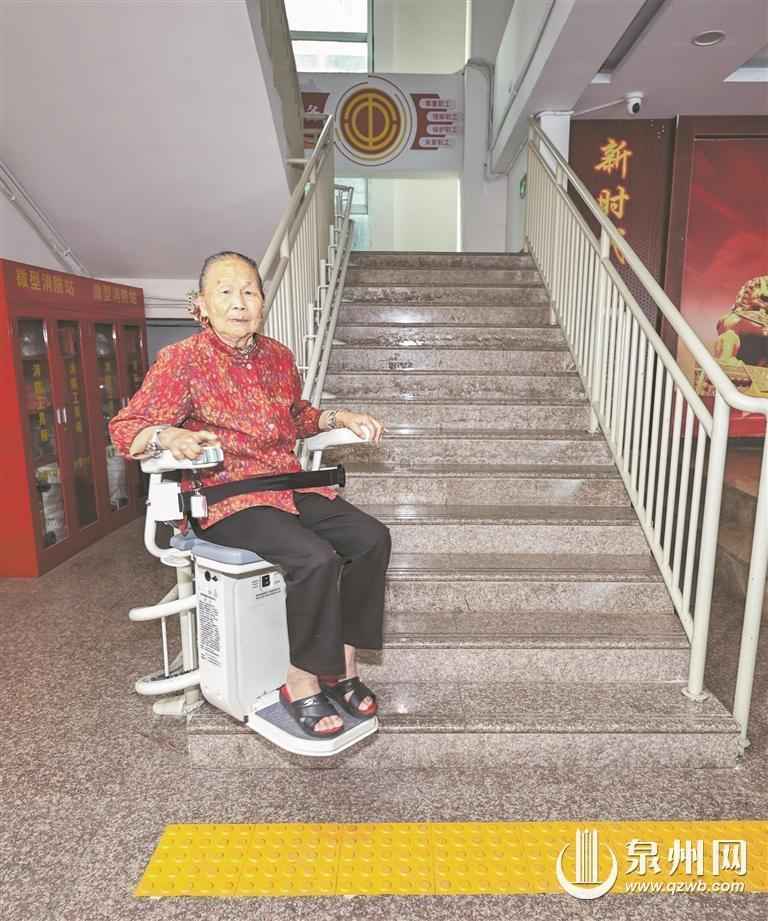

北星社區(qū)“黨建+”鄰里中心的樓梯旁,新安裝的無障礙斜掛式升降椅,專為腿腳不便的老人上下樓而設。需要幫助的老人還可以通過旁邊的可視對講機,向物業(yè)服務人員尋求幫助。坐在升降椅上,吳須扣緊安全帶,撥動扶手上的控制鍵,升降椅隨即平緩地向上抬升。“速度不會很快,坐起來很穩(wěn)。”她笑著說。

盲道一直延伸到公交站臺上 (林勁峰 攝)

吳須阿婆乘坐無障礙斜掛式升降椅上樓 (林勁峰 攝)

沿著市公共文化中心周圍轉上一圈,社區(qū)生活圈內除了增設與改建標準坡道、盲道之外,還多了不少量身定制的設計:無障礙公廁內的洗手池降低高度,馬桶邊加裝了扶手、報警器,方便坐輪椅的殘疾人使用;無障礙停車位間距加寬,供停車后換坐輪椅;無障礙電梯按鍵增設盲文標識及扶手,行動障礙人士自己就可以上下樓;黃色盲道延伸至公交站臺乘車處,視障人士能更自如地出行;路口的過街語音提示系統(tǒng),同步提示交通燈變化,保障視障人士安全;海星小區(qū)8戶家庭試點安裝智能呼叫系統(tǒng),實現24小時緊急救助服務不間斷……

除了生活出行更加便利,殘障人士精神層面的需求也得到滿足:位于東海的泉州市圖書館一樓視障閱覽室內,低位服務臺設置了輪椅使用者的容膝空間,盲文打印機可以把電子文檔自動轉化為盲文打印出來。“閱覽室內有500多冊盲文圖書,涵蓋文學藝術、歷史地理、醫(yī)學保健等領域。”泉州市圖書館副館長王明雄介紹,視障人士可以借助這里的視障閱讀設備,通過放大字體或聽語音的形式進行閱讀,也可以把智能聽書機借回家。

“為了讓無障礙設施更契合特殊群體的需求,項目建設前,我們發(fā)放了調查問卷,聽取各方意見。為了對無障礙設施進行針對性的改造提升,改造前、中、后三個階段,市、區(qū)住建部門和殘聯(lián)還組織殘障人士現場找‘茬’體驗。”東海街道工作人員周培生說,今年,東海街道無障礙設施樣板街道項目涉及改造點位43個,覆蓋濱城、翡翠、東梅、濱海、北星5個社區(qū),服務轄區(qū)內群眾近11萬人。

“無障礙設施不僅僅服務殘障人士,我們更提倡全齡友好的概念,對于行動不便的老年人、孕婦,以及推嬰兒車、行李箱的人群,都努力從細節(jié)上去滿足他們的需求。”市住建局干部李序摯介紹,在省住建廳的指導和省城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設專項資金的支持下,我市兩個無障礙設施樣板街道項目共計完成102個點位的無障礙設施改造,無障礙環(huán)境進一步提升。

據了解,目前,我市已融合信息技術,上線市政道路導引系統(tǒng)、公園無障礙導引系統(tǒng)等手機平臺,市民可一鍵掃碼精準定位81處無障礙停車位及無障礙通道、衛(wèi)生間等設施,今后還將進一步完善提升,開放無障礙路線規(guī)劃功能,通過導航定位實現無障礙通行,助力無障礙服務“碼上行”。

1、本網站所登載之內容,不論原創(chuàng)或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。

2、本網原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com