市場主體突破80萬戶!幾組數據帶您了解改革開放40年泉州市場主體發展情況

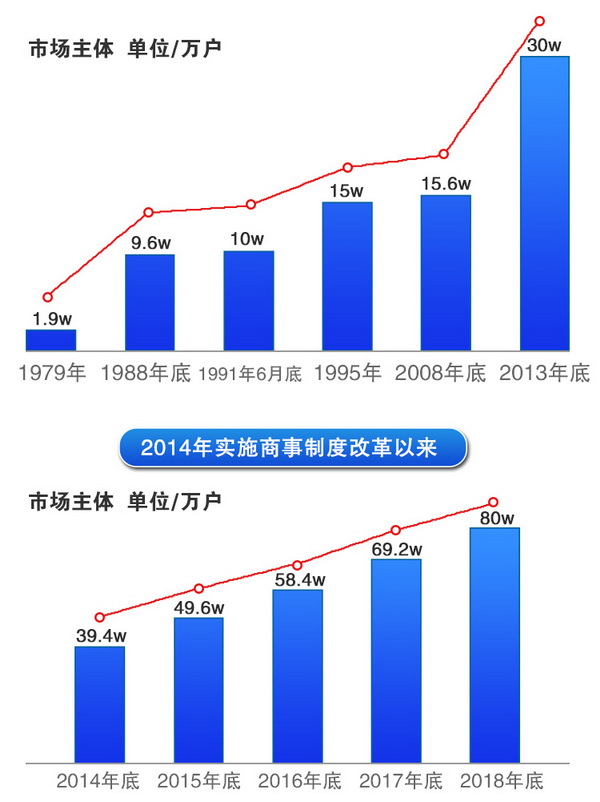

改革開放40年來,泉州市市場主體從總量到結構發生了較大變化,特別是推行商事制度改革以來,隨著市場主體從準入到退出全過程便利化改革的深入推進,市場準入環境持續改善,全市市場主體快速發展,市場活力持續激發。市場主體總量從1979年的1.9萬戶發展到現在的超過80萬戶,實現大跨越。

(一)

數量演變發展情況

呈現4個特點

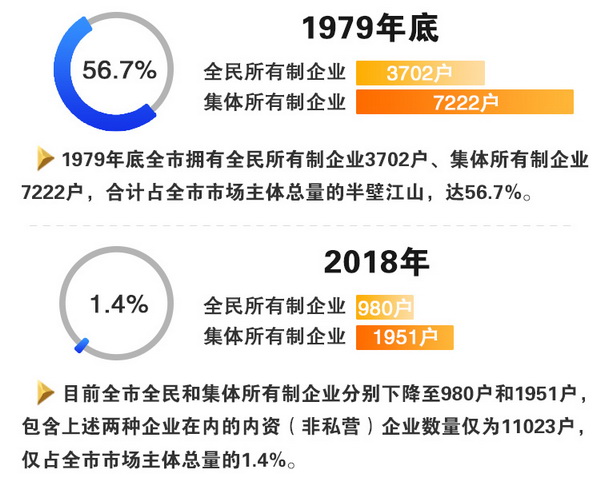

(二)非公有制經濟崛起成為市場主體的主要增長點

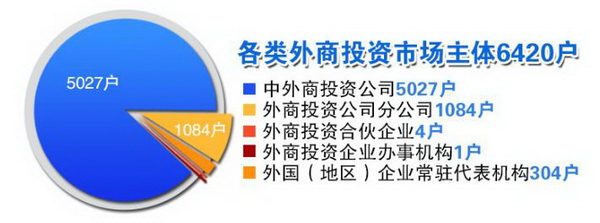

(三)外商投資市場主體發展見證對外開放格局

改革開放后,來料加工、來樣加工、來件裝配及補償貿易(俗稱“三來一補”)及中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業(俗稱“三資企業”)成為華僑及外商來我市投資的一種形式,尤其“三來一補”更是早期比較主要的投資形式。隨著對外開放格局不斷擴大,外商投資的主體也趨向多樣化。

(四)農民專業合作社成為帶動農村經濟發展重要載體

泉州地形多樣,既靠山又沿海,可發展農林牧漁等多種項目,農民合作社發展潛力大。2006年5月,我市首家新型農村經濟組織——安溪縣珍田茶業專業合作社成立。2007年7月《農民專業合作社法》施行后,農民專業合作社如雨后春筍般進入發展快車道。農民專業合作社作為新型市場主體,在為促進農業增產增效、農民增收致富,推動新農村發展方面正發揮著積極作用。

一是從數量上看,全市農民專業合作社從2008年底的169戶發展到目前的5076戶,十年增長30倍。

二是從經營規模上看,目前全市出資額在100-500萬元的農民專業合作社有2028戶,500-1000萬元的有617戶,1000萬元-1億元的有247戶,而在2008年底全市出資額超過100萬元的農民專業合作社不超過7戶。

三是從行業上看,目前全市農民專業合作社涉及的行業已擴張至種植業、養殖業、農業生產資料的購買、與農業生產經營有關的技術及信息服務等多個行業,形成齊頭并進景象,而在2008年底全市農民專業合作社主要局限在林業。

四是從區域上看,目前除經濟技術開發區外,全市其它縣(市、區)均成立農民專業合作社,其中超過7成農民專業合作社分布在安溪、永春、德化三個山區縣,2成農民專業合作社分布在晉江、石獅、南安、惠安四個沿海縣(市),而在2008年底全市近8成的農民專業合作社集中在德化縣。

(二)

主體產業結構呈現新局面

從傳統主導到新興發力改革開放以來,原本以第一、二產業為主導的發展趨勢逐漸向第三產業轉變,新興的第三產業持續發力,市場主體產業結構持續優化升級,與經濟結構優化升級的趨勢相一致。

從目前市場主體的產業分布上看,內資企業(含私營)第一、二、三產業的比重是2.06∶30.50∶67.44;個體工商戶第一、二、三產業的比重是0.93∶6.86∶92.21,第三產業占據絕對數量優勢。

從近10年來泉州新增內資主體的產業結構上看,新增第三產業的市場主體占比始終保持在85%以上,而傳統第一、二產業的占比則無明顯變化,第三產業已成為市場主體發展的主力軍。

相關新聞

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0591-87523908 郵箱:qzce@163.com